【イオニュース PICK UP】警察の人種差別的捜査を問う訴訟/東京地裁で第6回口頭弁論

広告

意図的な誤訳も 国や都の外国人認識を露呈

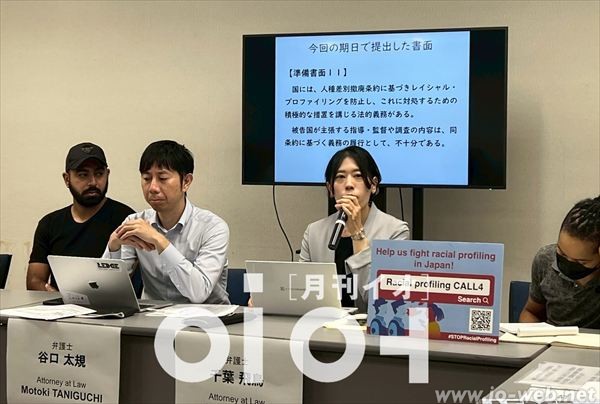

裁判後の報告集会

法廷では、双方から提出された書面についての確認があった後、原告側代理人が、被告側の主張に対し、意見陳述を行った。先立って被告側(国)は、当該職質の実態を示した原告側の大規模調査の不備を指摘する書面を提出。インターネットを使用したサンプリングの問題(外国籍者と日本国籍者をそれぞれ代表した対象なのか、性別や年齢、居住地など国籍以外の属性が考慮されているのか)のほか、アンケートの質問紙について「職質の定義自体があいまいな中、回答者がそれをわかって答えたのか」などと主張した。

これについて原告代理人の宮下萌弁護士は、裁判後の会見で、「可能な範囲でほかの要因が影響を与えがたいことは、前回期日までに主張している。限られた時間と予算のなかで精いっぱいの調査をした」と主張したうえで、次回期日でしっかりと反論するとの意向を示した。

この日、原告側は、自身らの調査は国がきちんと行っていれば必要のなかったものだとしながら、被告(国)に対し「国際法上のルールに基づき調査する認識があるのか、量的・質的データがあるのか、あれば提出するつもりがあるのか」について、裁判所へ求釈明を求めた。

発言する原告代理人の宮下萌弁護士

また職務質問について、被告側が「レイシャル・プロファイリングがあったとすれば警察にとって不利益な事態が生じるためそれをするはずがない」と主張したことに対しても反論した。

「(レイシャル・プロファイリングは)これまでも、あったはずなのに可視化されてこなかった問題。実態があったとして、それが公になっていなければ、批判を受けないのは当たり前のことで、警察の主張は論理の飛躍としかいいようがない。仮に不利益があった場合も、予防策やガイドラインなどがないと適切に対処できないはずだが、それがない。警察官の認識は『自分たちは悪いことをしない』という前提があり、反省する体質になっていないことが今回の(被告側の)書面で明らかになった」(宮下弁護士)

一方、期日に際して、東京都と愛知県からもそれぞれ書面の提出があった。

原告代理人の谷口太槻弁護士によれば、都と愛知県は、原告側が警察官職務執行法に基づき当該行為を違法と指摘していることに対して、「仮に違法だとしても警察法で適法になる場合がある」と主張してきたという。警察官職務執行法2条1項では、「犯罪を犯し、もしくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者、または既に行われた犯罪について、知っていると認められる人」に限り、呼び止めることを許しており、またそれが、見た目などを基にした警察官個人の主観や直感ではなく、「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断」することが求められている。

谷口弁護士は従来、誰と限らず交通検問などで使われる警察法を持ち出してきた被告側に対し、「警察官職務執行法に基づく適法性が危ういと思い、別の法律を持ち出してきているのではないか」と発言した。

そのほかにも、被告側(国)からは、適切な職質のために指揮監督してきた旨を主張する書面が提出された。

発言する千葉飛鳥弁護士

千葉飛鳥弁護士は、これに対する反論として提出した書面で、「人種差別撤廃条約の法的義務履行と比較すれば不十分」だと指摘。同法が国に求める義務は、▽「外国人差別は適切ではない」と警察官に教えること、「『レイシャル・プロファイリング』が適切ではない」と具体的に警察官に理解させること、「レイシャル・プロファイリング」を防止するための具体的な取り組みを行う―の3つだと強調しながら、「国が主張する指揮監督とは、せいぜい『はじめの段階』にとどまっており、条約が求めた具体的措置をとるまでは至っていない」と一蹴した。

一方でこの日は、前回期日で裁判所が指示した、写真や映像といった職質当時の状況に関する資料が被告側から提出された。さらに原告と警察とがやり取りした当時の発言の翻訳について、原告側の翻訳とは異なる訳文が被告側から新たに提出された。

原告側は、これら被告側の提出資料および主張について「典型的な人種差別を、無意識にやっている一例であり、意識的につくりだした一例でもある」として法廷で意見をのべた。

被告側(都)の「意図的な誤訳」について説明する谷口太槻弁護士

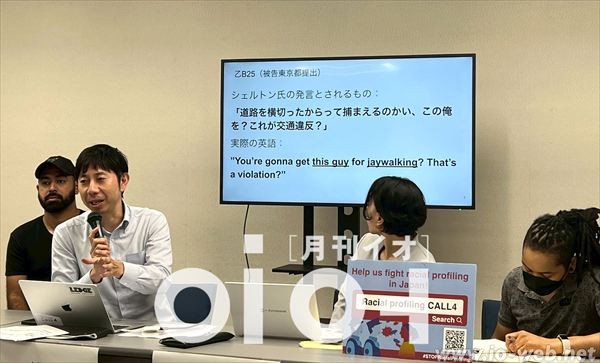

谷口弁護士によれば、被告(都)は、原告の一人であるシェルトンさんが「交通違反をしたから職質をした」という主張を通すために、「意図的な誤訳」を行っているという。

例えば以下のように

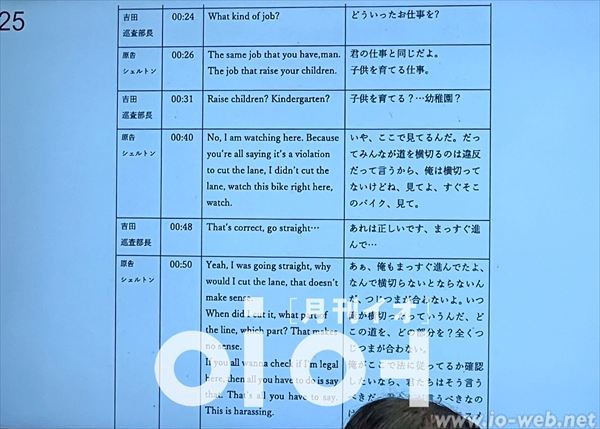

原告の実際の発言「You’re gonna get this guy for jaywalking? That’s a violation?」に対し、都による訳文「道路を横切ったからって捕まえるのかい、この俺を?これが交通違反?」というように、シェルトンさん自身が、道路を横切ったことを認めた発言として訳している。

「『This guy』がどこかに消えて、『jaywalking』がバイクで車線変更した=道路を横切ったという意になっている。しかし、jaywalkingには、バイクで車線変更なんて意味はない」(谷口弁護士)

また原告の実際の発言「You know, it`s only a violation if I’m doing it.」に対し、都による訳文「わかるかい、これをやったのが俺だから違反にされているんだ」との例でいえば、実際の発言には「if」があるのに、それが抜けて「違反を認めた前提となっている」。

谷口弁護士は、「警察の通訳といわれる翻訳班が訳したというが、他の部分は正確だ。となると、わざと裁判に有利に生かすために訳してきている。ただのミスではなく、裁判所をあえて違う方向に導こうとする悪質な行為」だと指摘した。

またその他にも、同様の単語を、「仕事」「お仕事」というように、原告よりも警察の発言により丁寧さを加えた訳であったり、原告がいう「I」が「俺」に変換されるのに対し、警察の「I」は主語の訳が抜けたり、といった例もあり「乱暴さを感じられるような訳をあてている」と指摘。「まさにこれが人種差別的なことを意識せずやる、警察のカルチャーを表している。…刑事司法の怖いところは、調書に日本語の部分しか残らない。『こういう風に言っている』とされてしまう。外国籍の方が取り締まりをうける現場ではとてもよくあることだ」(谷口弁護士)

被告側の提出資料には、例えば「仕事」「お仕事」というように、同様の単語でありながら、原告よりも警察の発言により丁寧さを加えた訳、原告側により乱暴さを加えた訳があてられていた。

裁判後の報告会で発言した、原告のゼインさんは、「(あきれて)笑ってしまった。あまりにも(レイシャル・プロファイリングが)蔓延しているんだな」と失笑を漏らした。

この日、報告会場には、高校生や大学生など比較的若い層が多く参加していた。ある女性参加者は、先日の参院選を前に、選挙活動の場で外国人批判や差別、排除の主張が展開される社会状況を憂う一方で、「市民たちの間でも、外国人やそう見える人たちに対する『不安』や『恐怖』を表現していい、言語化していいというような風潮がある。社会の差別意識がどんどん可視化され、レイシャル・プロファイリング行為が制度化されるのではないか」との不安をのべた。

これに対し、谷口弁護士は、「(選挙活動など)いま行われていることは、票をもらうために仮想の敵をつくりあげ、その人をたたくことで、敵ではない自分たちに票をくれ、というもの。警察がやっていることもほとんど同じだ。社会に危ない人たちがいるという仮想のもと、その人たちを取り締まる自分たち警察の予算と権力を維持する必要があると。フェイクの熱狂が吹き荒れるいま、これに対抗できるのは、そのフェイクを『根拠がない』と一つひとつ潰していくことだ。まさにこの裁判でやろうとしているのがそれ」だと主張。確実に勝訴を勝ち取ると決意をあらたにした。

原告の一人・ゼインさんが発言した

今回、訴えを起こした3人はパキスタン、米国などの出身で、来日後に日本国籍や永住権を取得。これまで車やバイクを運転中、またスーパーに買い物に行く途中などに警察官から職務質問を受け、在留カードやパスポートの提示、所持品検査を求められた。いずれも警察からは、職質に対する明確な理由の説明はなかった。

今回の裁判では、▼外国ルーツの人々に対するレイシャル・プロファイリングをしているのか、またそうした運用が警察内部で存在するのか、▼それが認められる場合に、なんらかの合理性が認められるのかという点が、主な争点となっている。

次回期日は、9月25日13時30分から。

駅や路上など行く道で警察に呼び止められる外国ルーツの人々を目にすることは少なくない。また本人確認書類で外国人登録証明書などを提出した際、国籍欄をみて、不必要な取り調べにあったという在日同胞の例もある。けれどそれは、この日本社会のマジョリティ日本人たちにとって、日常的に体験するようなことではない。この現存する「差」に引き続き目を向けていきたい。

文、写真:韓賢珠

※人種、肌の色、国籍、民族的出自などを理由に捜査対象を選ぶ職務質問。いわゆるレイシャル・プロファイリングについて、人種差別撤廃委員会はこう定義する。

「警察その他の法執行機関が、人を捜査活動の対象としたり、個人が犯罪活動に関与しているかどうかを判断するための根拠として、いかなる程度であれ、人種、肌の色、世系、または国もしくは民族的出自に依拠する慣行」

訴状によると、2022年、東京弁護士会が日本で暮らす外国人を対象に行ったアンケート調査では、62.9%(2,094人のうち1,318人)にあたる人が過去5年間に職務質問を受けており、そのうち7割の人が複数回にわたり同様の職質を受けている。

また、同訴状で言及された警察の関係資料には、「一見して外国人と判明し、日本語を話さない者は、旅券不携帯、不法在留・不法残留、薬物所持・使用、けん銃・刀剣・ナイフ携帯等 必ず何らかの不法行為があるとの固い信念を持ち、徹底した追及、所持品検査を行う」(愛知県警察本部地域部地域総務課編 「執務資料 若手警察官のための現場対応必携」2009年)、「外国人の発見方法は…これはと思う対象に挨拶等気軽に声かけを行い、その際の返事のイントネーションから判別する」(警察実務研究会「クローズアップ実務Ⅰ 職務質問」2009年)、「外国人は、護身用の刃物や違法薬物等の禁制品を所持していることが多いため、細部まで徹底した所持品検査等を実施する」(警察官昇任試験対策誌 KOSUZO HYOGO 2022年)とあり、本来の職質の要件外で、人種差別的なそれを教示・推奨する実態があると原告代理人は指摘している。