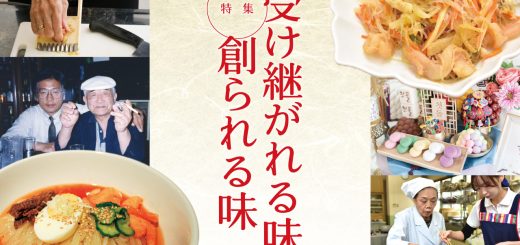

【特集】 エンディング事情 2025

広告

近年、日本社会のトレンドを反映して、在日同胞のお葬式にもさまざまな変化が現れています。とくに2020年からのコロナ禍を経て、葬儀は簡素化の流れが定着しています。本特集では、コロナ禍以降を中心に、在日同胞の葬儀やお墓のあり方について取り上げます。2017年の「エンディング虎の巻」に続くエンディング特集第2弾です。

「葬祭センター コーヨー」提供

ルポ1 葬儀業者を訪ねて/アフターコロナの葬儀事情

日本で出生率が急上昇した第一次ベビーブーム期(1947年~49年)。その時期に生まれた世代が2025年、75歳以上の後期高齢者となった。割合は人口の5人に1人。今後高齢化はさらに進み、介護や医療業界の人材不足、ビジネスケアラー(※仕事をしながら介護を担う人)の増加など、高齢者人口の増加にともなうさまざまな問題に直面するといわれている。そんな超高齢社会の影響から、近い将来、「多死社会」の到来が予測されるなか、必然的に注目が集まるのが「葬儀のあり方」についてだ。

…

ルポ2 葬儀における最優先とは?/故人の遺志、遺族の思い

「アボジが好きだった花で飾ってあげたい」「日頃お世話になった方々とともに見送りたい」「遺族の思いを参列者の方々に伝えたい」―。大事な人の最期を見送る際、何を最優先にするのか。最近葬式をあげた遺族や、遺族に寄り添い葬儀全般をサポートする支部委員長たちに話を聞きました。

総聯京都・左京支部提供

私が思うトンポの葬儀 読者アンケート

葬儀をあげたトンポ(同胞)、葬儀に参列したトンポがいま思うことをアンケートで集めました。また、寄せられた声を基に、香典の額など葬儀にまつわる気になる情報も紹介します。

葬儀をあげたトンポ(同胞)、葬儀に参列したトンポがいま思うことをアンケートで集めました。また、寄せられた声を基に、香典の額など葬儀にまつわる気になる情報も紹介します。

亡くなった人は、どこに眠るのか お墓のあり方を考える

先祖をどう供養するか、自分はどうしてもらいたいのか―。誰もがいつかは直面する葬送。少子高齢化が進む中、ますます重要な問題となっています。あなたにとってお墓とは何ですか―。お墓は必要ですか―。40~50代を中心に、同胞たちに墓についての考えを聞きました。

…

…

もし、大切な人が亡くなったら 手続きあれこれQ&A

年金支給停止の手続きは? 埋葬料や葬祭費って? 相続関係はどうすればいい? ―大切な人が亡くなった際に行うさまざまな手続きについてまとめました。

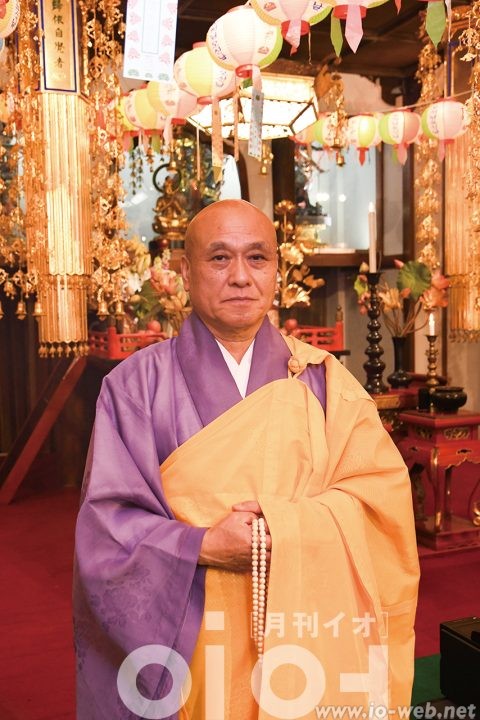

東西スニムの話

時代の移り変わりとともに、葬儀のあり方も変化する昨今。東京・国平寺と大阪・統国寺のスニム(住職)に、亡くなった人を見送る意味や、

エンディングのあるべき姿などについて説法を聞きました。

亡くなった人を生かすために生きる/国平寺 尹碧巖 住職

人は一人では生きていけません。人の間と書いて人間。この「間」こそが大事なのです。親子、きょうだい、師弟、そして夫婦。人と人との間を理解する者が人間なのです。

人は生まれた瞬間に親子という間を持ちます。自分を産んでくれたアボジ(父)、オモニ(母)はこの世でただ一人しかいません。アボジ、オモニが亡くなった後もしっかりと世話する、それがお葬式の意味でもあります。

亡くなった人がお墓に行く前の最後のお別れとして、棺の前で供養をします。線香の香は鼻で味わう食べ物です。口で味わう食べ物は肉、魚などのおかずです。耳で味わうのはお坊さんがとなえるお経です。そして、目で味わうのが「色」です。祭壇に花を飾るのはそのためです。

人が死んだら肉体はなくなり、最後に骨だけが残ります。この骨があるところを墓と呼びます。故人がこの世からいなくなってもお墓参りをするのは、そこに亡くなった人がいるから。故人がいる場所をいつもきれいにしてあげることが墓参りです。

人間は家を大事にします。暮という字の下の日を土に変えると墓になります。墓とは、死後の家です。場所が遠いとか近いとか、大きいとか小さいとか、お金があるかないかも関係ありません。

仏教は仏をまつり、儒教は神をまつります。仏教とは、仏様の教えである悟りを得ることを言います。朝鮮の儒教は親の教えのことを言います。アボジ、オモニがいなければ自分も存在しない。神がほかにあるのではなく、自分の祖先が神様なのです。

…

縁に感謝する温かい葬儀を/統国寺(※百済古念仏寺)崔無碍 住職

故人を見送る意味。それは一般的に、感謝の気持ちをもって亡くなった方を供養することを指します。仏教的な意味でいうと、いい縁も悪い縁も、すべての「縁」を必要なものと捉え、それを素晴らしいものにするために供養する(故人を見送る)のです。

人生を歩んでいくうえで、例えば人、お金、家、車など大事なものがたくさんあります。しかしその根本を左右する大事なものは何か。答えは2つ。1つ目は、自分の力でどうにかできること、「心」です。もう一つは、自分の力ではどうすることもできないこと、これを総じて「縁(えにし)」といいます。

親との出会い、きょうだいや親せきとの出会い、数多くの出会いを通じて生まれたパートナーとの出会い、そして授かった子どもとの出会い。その他にも職場の同僚や友人、知人など、人間は生まれてから死ぬまで「縁」との出会いの糸でずっとつながっていく。それが人生を決定づけるのです。

釈迦は「天上天下唯我独尊」といいました。これは人がこの世に生まれたときの「縁」を指します。この世の中で、ただ一つの縁で生まれたあなたはものすごく貴重な存在だと、それをわかって生きなさいという意味です。また釈迦は、良縁も悪縁も、生きるも死ぬも、良い・悪いという概念ではなく、すべて必要なものなのだと説きました。生きて死ぬまでの「自然」を、ありのまま理解することが大事だという意味です。

供養をちゃんとすれば、良い出会いはもっと素晴らしいものになり、悪い出会いでも、次に会うときは今よりも良い出会いになるだろうと。そうして仏教供養が始まりました。その最初が「お通夜」であり、本式のものが「葬式」です。

…

記事全文は本誌2025年6月号をご覧ください。