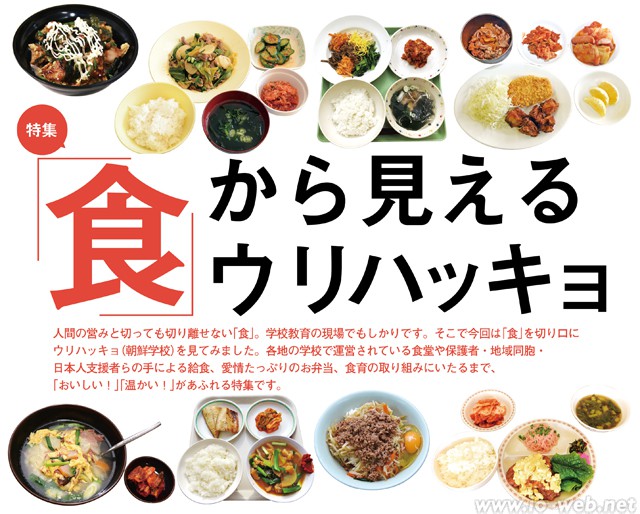

【特集】受け継がれる味、創られる味

広告

「生きるため」が文化に―焼肉屋の創意と継承 ルポ 老舗店を訪ねて

焼肉は、在日1世たちが朝鮮食肉文化の焼肉法を用いて、日本人がかえりみない内臓肉を味付けし商売として立ち上げたのが始まりだ。日本の津々浦々、チェーン店や個人経営の焼肉屋が乱立する昨今。在日同胞たちが各地でどのように焼肉文化を

発展させたのか―。関東、関西の老舗店を通して見つめる。

「ザ・焼肉」を親子3代で

焼肉・冷麺 味楽園(尼崎)

「焼肉・冷麺 味楽園」の康虎哲代表。肉の検品から仕入れ、仕込み、開店後はホールに出て接客までする

阪神電鉄出屋敷駅を出ると、朝鮮宮廷を模した瓦屋根の建物が目を引く。「焼肉・冷麺 味楽園」(兵庫県尼崎市)。関西屈指の繁盛店だ。この地域はかつて、大阪・西成と並ぶ労働者の町だった。「物心ついた頃には、朝に店のシャッター開けたら血だらけのおっさんが倒れていたような時代だった」。3代目の康虎哲さん(51、株式会社テムジン代表取締役社長)はそう話す。

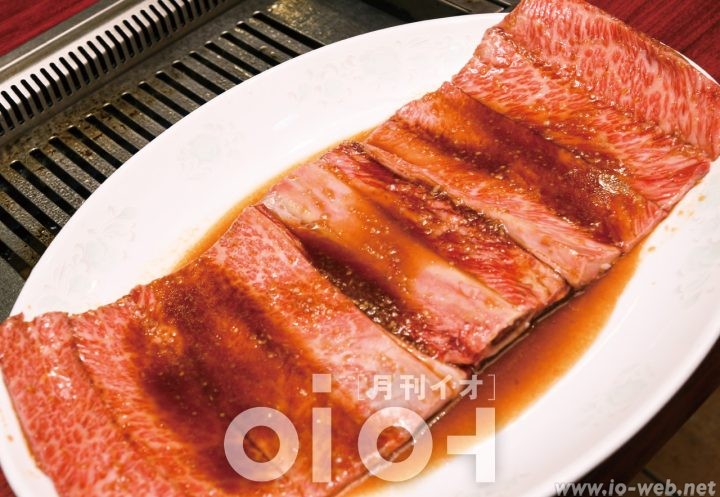

味楽園看板メニューの骨付き特上カルビ。タレとマッチした肉は一切れでご飯1杯は食べられるほどだ

2代目で虎哲さんの父・柄洙さん(78)によると、創業者で父の淳訓さんは27歳に出稼ぎで済州島から大阪・吹田市に渡った。支部委員長を務めるほど熱心な総聯活動家だった。1964年5月、今では店の駐車場になっている場所で開店。15坪、ボロボロのトタン張りの平屋を居抜きで借り、4テーブルしかなかった。淳訓さんは店を始めて以降も総聯の活動に専念。実際に店をやりくりしたのは妻の姜己龍さんだった。虎哲さんは「子どもながらに、小さいけどパワフルなハルモニ(祖母)の姿を覚えている。背中が曲がった小柄な体で、最期まで走り回っていた」と振り返る。

「当時の焼肉は文化というより、お腹を満たすため、生きていくための一つの糧。在日同胞が店を開くなら焼肉か韓国料理しかなかった」(虎哲さん)

…

「朝鮮料理としての焼肉」を次代へ

炭火焼肉・正泰苑(荒川 町屋)

正泰苑の代表取締役・金日秀さん

「初代の両親はもともと焼肉屋ではなかった。紙の艶出し工場を営んでいて、オイルショックで夜逃げ同然で家を追い出された」

1978年、荒川区町屋で創業した正泰苑の代表取締役を務める金日秀さん(57)は、その味に絶大な信頼が寄せられる老舗焼肉店の始まりをこう語る。

荒川には当時からモランボンや山田屋、金華園など現在も続く老舗焼肉屋が多数あり、その界隈で働く知り合いも少なくなかった。金さんの両親は、「これなら食べていける」と一念発起し、そうした焼肉屋に学びながら店を築いていった。

しかし、当時朝鮮学校の初級部4年生だった金さんは共に食事もできず、家に帰ってもこない2人を見ながら、焼肉は「家族を苦しめる」ものだと考えた。一方でその味に心打たれたのもその頃が初めてだった。それまで豚に味付けをして七輪で焼くのが焼肉だったかれにとって、生まれて初めて食べた牛カルビやコムタンスープは「世の中にこんなうまいものがあるんだ」と思わせた。しかし、金さんが中3の頃に父が他界。家族の生活は一変し、店は母が一人で切り盛りするようになる。そのため今振り返っても、当時に「良いイメージは何もない」。

炭の七輪で焼くと抜群に美味しい塩ギャラ

それならどうして焼肉屋を始めたのか。高校卒業を目前に控えた頃、いずれ自分は実家を継ぐだろうとの理由で、いとこが通うモランボン調理師専門学校への進学を決める。ここでの経験が、後に「食の道に進む」原点になるとは知らず…。

…

コラム 盛岡冷麺~その発祥と変遷~

食道園の冷麺

在日同胞発祥の食文化のなかでも、その代表例といえる「盛岡冷麺」。そんな盛岡冷麺の歴史を、フードライターの金才順さんに紐解いてもらった。

初めて食べた人はためらう。太くてコシの強い麺。濃厚だが澄んだ牛骨スープに強烈なキムチの辛味。とっつきは悪いが一度味わうと病みつきになる。盛岡冷麺と称される冷麺は、ガンコな在日朝鮮人一世によってこの世に誕生した。

食道園の青木輝人さん(右)と邉龍雄さん(1993年5月20日)

盛岡冷麺の生みの親、青木輝人さんは1914年咸興生まれ。リンゴ農園の三男だった。親が付けた名前は楊龍哲。幼いころから冷麺が大好きで10銭持って近くの冷麺店に通った。唐辛子代を払いにいくと笑われるほど真っ赤にして食べた。

…

インタビュー 食文化の普及を語る

在日同胞は自らの食文化をどのように受け継ぎ、普及させてきたのか。長く飲食業界に関わってきた2人に自身の経験も交えながら語ってもらった。

金純子さん(71)●朝鮮料理研究家

金純子さん(71)●朝鮮料理研究家

融合から生まれた在日同胞の食文化

民族的アイデンティティを確立するうえでは言葉も大事だが、食も大事だ。異郷の地で故郷の料理を恋しく思う気持ちを消すことはできない。

朝鮮半島の食文化が日本の食文化と融合して新しいものが生まれた代表的な事例を挙げるとすれば納豆チゲだろう。朝鮮半島には日本の納豆にあたるものはないが、似たものとしてチョングッチャンがある。これは、発酵させた大豆のペーストで、納豆を混ぜたような味噌だ。1世が故郷のチョングッチャンを懐かしみながら、この味を再現したいと思って納豆を入れたらチョングッチャンに近いものができた。これが納豆チゲの始まりだといわれている。

…

呉州棟さん(74)●元・在日本朝鮮商工連合会副理事長

民族産業としてのプライド

在日本朝鮮商工連合会の商工部長、副理事長を務め、この間、朝鮮料理(焼肉)店経営集中講座(1997~2016)を統括し、「朝鮮料理(焼肉)店読本&データブック」(97年発行)をまとめた。

商工連合会同胞飲食業者協議会が1994年に結成され、その協議会が主催して20年にわたって行ってきた集中講座は焼肉業界の発展に大きな意義を持つ取り組みだった。

商工連が焼肉という独自のジャンルで初めてセミナーを行ったのは1989年6月14日のこと。飲食業という大きなカテゴリーの中の一つだった焼肉を「民族業界」「民族産業」として、われわれの食文化として守らないといけないという認識をはっきり打ち出したのは、この時が初めてだったのではないか。

このような認識のもと商工連は、朝鮮料理店経営セミナーを93年10月6日に初めて企画する。これを皮切りに日本各地22ヵ所で経営セミナーが開催された。

…

作ってみよう朝鮮料理

10月下旬の某日、朝鮮大学校短期学部で行っている朝鮮料理の調理実習を訪ねた。講師は朝鮮料理研究家の金純子さん(71)。シンプルな家庭料理から宮中料理まで3品をレシピとともに紹介する。

大根ご飯 무우밥

材料

米 2合

大根 150g

水 2カップ

塩 小さじ1/2

ゴマ油 大さじ1

長ネギ 1/2本

A(調味料)

しょうゆ 大さじ3

すりニンニク 小さじ2

唐辛子 大さじ1

みりん 小さじ2

ゴマ油 大さじ1

すりゴマ 大さじ1

作り方

❶米はとぎ、ザルにあげておく。

❷大根は長さ5cmの拍子切りにしておく。

❸長ネギはみじん切りにしておく。

❹手鍋に①の米とゴマ油を入れ、軽く炒める。②の大根と分量の水、塩を入れて炊き上げる。

❺Aを混ぜ合わせ、③の長ネギも加え、ヤンニョムジャンを作っておく。

❻炊きあがったご飯に⑤のタレを添え、少量ずつのせながらいただく。

宮中トッポッキ 궁중떡볶이

材料

トッポッキ用餅 300g

牛もも肉スライス 150g

タマネギ 1/2玉

ニンジン 1/3本

水煮タケノコ 150g

卵 1個

ゴマ油 少々

A(調味料)

料理酒 大さじ3

しょうゆ 大さじ3

砂糖 大さじ2

すりニンニク 大さじ1

水 50ml

ゴマ油 適量

塩 少々

こしょう 少々

作り方

❶トッポッキ用餅を沸騰した湯の中に入れ、餅が柔らかくなったらザルに上げる。餅にゴマ油を少々かけ、餅がくっつかないようにする。

❷牛もも肉は1cm幅、5cm長さの短冊切りにし、Aの調味料で和えた後、フライパンで軽く炒め煮する。

❸タマネギは1cm幅にスライスし、ゴマ油で軽く炒める。ニンジン、タケノコも同様の大きさに切っておき、さっと下ゆでしておく。

❹卵は卵白と卵黄に分け、それぞれ錦糸卵を焼き、短冊に切っておく。

❺フライパンに①、②、③の材料を全部入れ、ゴマ油で炒め、牛肉の煮汁をしっかり餅にしみ込ませていく。その後、塩、こしょうで味を調える。

❻⑤を器に盛り、④の錦糸卵を彩りよく盛りつける。

海鮮雑菜(チャプチェ) 해물잡채

材料

するめイカ 1杯

アサリのむき身 150g

むきエビ 150g

玉ニンニク 1かけ

タマネギ 1/2個

青唐辛子 1本

緑豆春雨 70g

A(調味料)

料理酒 大さじ3

しょうゆ 大さじ3

砂糖 大さじ1

すりニンニク…小さじ2

水 50ml

ゴマ油 適量

塩 適量

こしょう 適量

すりゴマ 大さじ1

作り方

❶するめイカは内臓を取り出し、ゲソと身に分ける。身の方は半分に切り、かの子目を入れた後、1cm幅、5cm長さに切っておく。ゲソも合わせた長さに切っておく。

❷アサリとエビのむき身はきれいに洗っておく。

❸玉ニンニクはみじん切りにし、タマネギはスライスする。青唐辛子はハス切りにしておく。

❹春雨は沸騰したお湯の中に入れ、5分ほどしたらザルに上げ、冷水にとり、5cm長さに切っておく。

❺手鍋に①、②の材料とAの調味料を加え、さっと煮からめ、身と煮汁に分けておく。

❻フライパンを熱し、ゴマ油をひき、②の材料を炒めた後、④の春雨と⑤の魚介の煮汁のみ加え、味を煮含めていく。

❼春雨に味が入ってきたら、⑤の魚介も加え、さっと炒めてから塩、こしょうで味を調える。

❽器に盛り、仕上げにすりゴマを振る。

先人の知恵がつまっている

朝大短期学部の朝鮮料理調理実習

朝大短期学部の調理実習の場を訪ねたのは10月28、29の2日間。

初日目、第3研究棟1階の調理実習室に入ると、講師の金純子さんと生活科学科の1年生たちが準備を始めていた。

この日のメニューは大根ご飯と白菜のコッチョリ(即席キムチ)。まずは金さんが手本を見せていく。

「大根ご飯、食べたことある?」

講師の問いかけに首を横に振る学生たち。

「そのままでもおいしいけど、ヤンニョムをかけたらもっとおいしくなって箸が止まらなくなります」

(金さん)

…

잔치상業者に聞く 記念日の食に求めるもの

代々受け継がれてきた民族的風習の中には、食文化と関連するものもある。とりわけ生まれてから100日目を祝う「百日祝い」や1歳祝い、長寿を祝う還暦祝いなど朝鮮固有の文化であるチャンチサン(잔치상)※にあげる料理は、その一例だろう。近年、同胞たちは記念日の食に何を求めるのか―。出張チャンチサン業者「Wondermom-event」代表の尹静華さんに話を聞いた。

※特別にWEB上で全文公開します

伝統を重んじながらも依頼者の希望を最大限に叶える「Wondermom-event」のチャンチサンは好評だ(提供=「Wondermom-event」)

尹静華さん(46)●「Wondermom-event」代表

「受け継がれる味」に

込められた願い

在日同胞の食文化が、故郷の味を受け継ぎながらも日本の食文化と融合し、新たな形を生み出している今、記念日を彩るチャンチサンもまた、その変化の渦中にある。

尹さんが代表を務める「Wondermom-eve

nt」は、主に1歳(첫돌)を祝うトルチャンチ(돌잔치)や百日祝い(백일상)、還暦などの長寿祝いといったチャンチサンを出張とレンタルプランで提供する。尹さんは、チャンチサンが祖先を思うチェササン(제사상:祭祀の膳)とは異なり、「生きている人を思うイベント」であるため、それぞれのサンに並べられる内容には違いがあると強調する。そして一つひとつに深い意味が込められているという。

百日祝いの場合、サンに供えるのは餅や果物がメインとなる。餅でいうと有名なのはペクソルギ(米粉を使った白色の餅ケーキ)など。これに加えて同社では野菜のミナリ(セリ)ものせる。

「ミナリは生命力が強く、清らかな水辺でまっすぐに伸びる香りのよい野菜。わが子が清くまっすぐに育ってほしいとの意味を込めて、ハサミを入れずに供える。これは昔、1歳まで生きられなかった子どもが多かったことから、命の大切さを伝え、なるべくハサミを入れないことで命を断ち切らないという願いが込められている」。一方、桃やキウイなど毛のはえた果物は先祖神(조상신)を追い払うため、福を共にできないとしてサンに供えない。そうして百日を皮切りに、年齢を重ねるにつれてジョン(전)や魚、肉など段々と並べる品数を増やし、高さを積み上げてサンを設けるのだという。

しかし、尹さんは、こうした伝統的な風習に関する知識、とりわけ「チャンチサンの食に関する知識はあまり知られてないという印象がある」と語る。一方で、「ハングルで文字を入れてほしい」といった要望の根強さなどから、民族的なルーツへの関心の高さも感じている。

記念日食に求めるものは多様化している。需要の変化の一つが「写真映え」だ。たとえば、昔はペクソルギに黒豆で文字を刻むシンプルなものが主流だったが、今はSNSへの掲載を念頭に、アングンフラワーケーキ(ソルギの上にあんこで作った花を飾ったケーキ)や、花の形、虹色でアレンジされた華やかでおしゃれなものを選ぶ傾向にある。

また利用者の要望も、伝統的なものに留まらない。「親族が準備した手作りの料理をのせたい」「いつも記念日に買うマカロンをのせたい」などの声もあり、尹さんは、こうし

た要望を「日本に住んでいる『私たちらしく』、今の親たちが求めるスタイルで『今らしく』」という同社のスタイルとして柔軟に受け入れている。他にも日本の文化の影響から、めでたい「鯛」や一升餅をサンにのせたいという要望もある。

2002年、留学を機に日本へやってきた中国・東北地方出身の中国朝鮮族である尹さんは、文化が言葉と同じように失われていくことへの危機感を抱きながらも「伝統的な食文化や風習の中に、在日コリアンが抱えるアイデンティティの悩みを解決するヒントがある」と考える。

「『韓国人、朝鮮人、在日、私たちって何人?』という問いは、世代が変わっても悩み続けるテーマ。けど食文化や風習などからルーツをたどると希望が見えてくる」

作り、食べ、語らう 関西同胞女性たちが紡ぐ食と暮らし

関西の在日同胞女性たちによるNGO団体「アプロ・未来を創造する在日コリアン女性ネットワーク」(アプロ女性ネット)では、「在日―女性たちが紡いだ食と生活」記録プロジェクトとして、2世らを招いて料理と「語り」を記録している。食事を囲みながら、関係者に話を聞いた。

食事を囲みながらメンバーに話を聞いた。左から金サランさん、李京愛さん、朴君愛さん

変わりゆく味

「いまの2世たちで1世から教わったそのままのやり方で料理している人はあまりいないと思う」

10月末、アプロ女性ネットのメンバーである李京愛さん(76)は、東成区民センター(大阪市)の調理室で手を動かしながらそう話す。李さんは在日2世。この日、李さんの故郷・済州島のタングッ(祭祀のお膳にあげるスープ)を作ってくれた。

牛肉を入れた鍋が沸騰し始めると、李さんは斜め切りにした大根を手で流し入れる。あくを適量取り除いたのち、生姜を擦り始めた。元は入れていなかった「ほんだし」や胡椒、生姜の絞り汁もタングッに入れているという。理由を尋ねると、「おいしくなるから」とはにかんだ。李さんは「材料が手に入りにくかったり、家族の味覚が変わったりしているので、今風に工夫を加えている。それでも祭祀でお供えするものにはニンニクと唐辛子を入れてはいけないなどの決まりは守っている」と語った。

記録プロジェクトとして、実際に手を動かして料理を作っているようす(提供写真)

…

記事全文は本誌2025年12月号をご覧ください。