【特集】生成AI時代の実践

広告

チャットGPTに代表される生成AIは急速に進化を続け、 人々の生活や社会のあり方を大きく変えつつあります。 生成AIの活用は私たち在日同胞にとっても身近な関心事です。 本特集では、生成AIの基礎知識から、個人や企業単位での活用例、 未来への展望までを取り上げます。生成AI時代にどう向き合うか——本特集をヒントに、ともに考えてみませんか。

知っておきたい!生成AI基礎知識

1 生成AIって何のこと?

AI(人工知能)は人間の思考回路を模写したシステムです。従来のAIは画像識別など特定タスクに特化していたのに対し、生成AI(Generative AI)は、大量の学習データと、インプットとなる指示文(プロンプト・画像など)をもとに、意図に最も近い文章や画像などを生成する技術です。

2022年11月に登場した「ChatGPT(以下、チャットGPT)」が代表的で、ブラウザやアプリから無料で利用できます(有料版あり)。なぜ爆発的に普及したのか。それは自然な会話ができる点にあります。従来のAIを使用するにはプログラミングの知識が求められましたが、生成AIの場合、日常会話のような指示もでき、会話感覚でコンテンツを生み出すことも可能です。

根底にある技術基盤としてディープラーニング(深層学習)というものがあり、数千億の文例から「この言葉の次にはこの言葉が来やすい」というパターンを学習し、自然な文章を生成します。文章生成(チャットGPT、Claude)、画像生成(Midjourney)、音声・音楽生成(Suno AI)、動画生成(Veo)など、さまざまな形式のコンテンツを作成できます。さらには、プロンプトとして指示した通りに、目的を達成するためのタスクを自律的にこなす「AIエージェント」(GenSpark)というものも登場しています。※()内は代表的なサービス。

2 仕事ではどう活用できるの?

生成AIは文書作成で威力を発揮します。ビジネスメール、議事録、プレゼン資料まで幅広く対応し、提案書の構成案も複数提示してくれます。…

3 日常生活での活用は?

生成AI(大規模言語モデル)は膨大な知識を持っており、生活に身近な知識も兼ね備えています。例えば、健康的な献立や余り物レシピの提案、個人に合わせたトレーニングメニューの提案、旅行プランの作成なども可能です。…

4 プロンプトはどう書けばいいの?

生成AIを使いこなすカギは「プロンプト」(指示文)の書き方にあります。

第1に、役割設定。「あなたは経験豊富なマーケティング担当者です」など、AIに役割を与えると精度が向上します。…

5 知っておくべきリスクと注意点は?

「生成AI関連で売れている本を出して」―筆者がチャットGPTに指示したところ、実在しない本が混ざっていました。生成AIは、誤った情報を事実のように出力する「ハルシネーション」(幻覚)を起こすことがあります。誤った情報は顧客との信頼関係を損なう原因にもなるため、出力内容の確認を習慣化する必要があります。…

6 上手な付き合い方は?

2023年にOpenAI社とペンシルベニア大学が共同で発表した、米国の労働市場に焦点を当てた論文は、翻訳家や研究者、デザイナーなどのホワイトカラーが最も影響を受けると指摘しています。…

ルポ・同胞たちの生成AI活用

業務効率化、アイデア出し…仕事、暮らし、教育…何に、どう使う?

同胞たちは仕事や生活で生成AIをどのように使っているのか。

活用事例を取材しました。

業務時間が1/3に

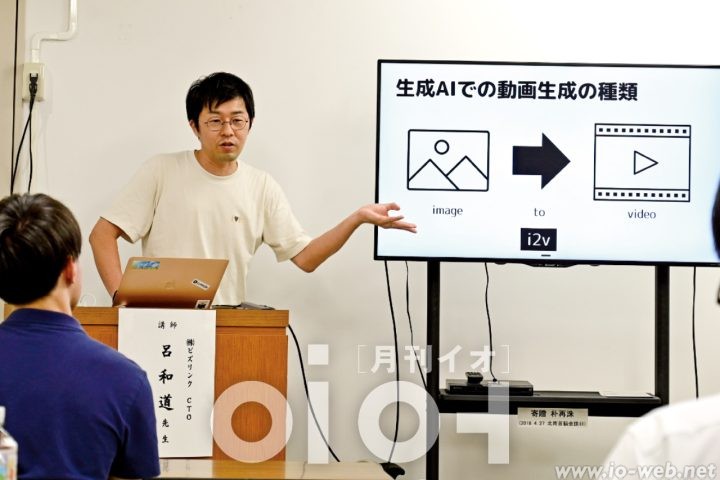

近年、地域の朝鮮商工会や朝鮮学校で生成AIをテーマにした講演が盛んに行われている。西東京商工会が中心となって主催する「コリアンビジネススクール」の今期のテーマは、「生成AIを使いこなそう」だ。…

大事なのは「問いを立てる力」

朴東浩さんが主宰するAISRアカデミーのウェブサイトのトップ画面

士業の中でも生成AIの活用が増えている。

社会保険労務士の朴東浩さん(50)は昨年ごろから社内業務の効率化、顧客向けのコンサルティングという2つの側面から生成AIを積極的に活用している。就業規則の作成、会議の議事録や各種資料作成、メール対応、メルマガ・ブログ執筆、翻訳、顧客向けの提案資料作成など。「AI活用というと業務効率化や自動化をイメージしがちだが、それだけではない。生成AIの真価は、対話を通じて『自分の思考を広げてくれる存在』であるということだ」。

AIがつなぐビジネス・教育・祖国

尹泰俊さん

青果の卸売りの仕事をする尹泰俊さん(59、総聯千葉支部副委員長)。生成AIが話題になり始めた頃からチャットGPTを使い始め、現在は思考の過程を把握できるDeepSeek(中国発LLM【大規模言語モデル】)を主に使っている。

例えば事業面では、近年、埼玉や東京で暮らしていた自動車解体業を営むスリランカやネパールの人々が、比較的許可を取得しやすい千葉県内に移り住む傾向が高く、その地域出身の住民が増えていることなどから、食生活の異なる外国人を対象とした卸売りのためのマーケティングリサーチに使う。また自身の事業スタイル「千葉の野菜を、その日に買って、その日に厨房に届ける」にはどのように宣伝をすればいいのかなどについて生成AIと議論し商売につなげている。…

AIと人間が共に働く―株式会社ビズリンク

挑戦と創造力の現場に迫る

AIが日々の生活に自然と溶け込む時代、企業の働き方はどう変わるのだろうか。本企画では、「機会の格差をなくす」ことをビジョンに掲げながら、メイン事業の人材マッチングとともに、AI関連の事業を新たに展開する株式会社ビズリンクに密着。AIを活用する社員の1日と、現場を支える仕組みやリスク、さらには代表取締役が語るAIとの共存ビジョンまで、AI時代の働き方のヒントを探りました。

ビズリンク本社のエントランスにて(左から呂和道さん、姜大成さん、李正成さん)

“最強のパートナー”と生む感動

「裏側はAIが考え、表を人間がやることで感動が生まれるんです」

そう清々しい表情で語るのは、エグゼクティブマネージャーの李正成さん(33)。2014年に某ITベンチャー企業でキャリアをスタートし、「IT業界の〝多重マージン〟を解消する」というビズリンク代表の理念に共鳴、2020年に同社へ入社した。

営業、採用、企画など複数の役割を担う李さんの仕事には、いつもAIが寄り添う。編集部では、そんなビジネスシーンの「最前線」に迫った。

人間の価値はどこに?

記者を顧客に見立てたウェブ商談中の李さん

AI時代のいま、「AIが仕事を奪う」という言葉を耳にすることも少なくない。しかし、李さんはむしろAIを〝最強のパートナー〟として捉え、人間にしかできない価値を創出することに集中している。

8月某日の朝、会社へ向かう道中でスマートフォンに目を落とす李さん。画面には夜間に収集された業界ニュースがずらりと並ぶ。「毎日朝9時になると自動的にまとめが届くんです。めちゃくちゃ便利ですよ」。そう話す表情は、どこか誇らしげだ。…

「使わない」ことがリスクに

呂和道さん(39) ●株式会社ビズリンクCTO(最高技術責任者)

―CTOの役割について

2016年からシステムエンジニアとしてのキャリアをスタートし、22年2月に入社しました。開発部(現AX事業部)のエンジニアチームを率いて、プロジェクトの管理やタスクの優先順位付けを行います。最近は受託開発のクライアントとの打ち合わせや、要件定義、システム設計、自社の新規プロダクト開発などに携わっています。

―生成AIをどのように会社で導入してきたか

OpenAI社からGPT3・5/4がリリースされ、個人的に生成AIを学ぶ中で大きな可能性を感じました。昨年春ごろから「生成AIによるプログラミング」が可能になるサービスが発表され、弊社開発部で先行導入を始めました。組織全体に利用を強制するのではなく、まずは「使ってみての素晴らしさ」を発信し、社員への使用を促してきました。

…

未来を創るのはAIではなく、人間の創造力

株式会社ビズリンク・代表取締役に聞く

姜大成さん(38)

Q:ビズリンクでは自社事業やサービスに生成AIを導入しています。事業を展開しながら、生成AIには代替できないことがありましたか?

A:クリエイティブな発想や、事象と事象をつないで新しいものを生み出すなど、人が絡む仕事はまだデータ化されていません。例えば、会話の空気感や表情、抑揚といった人間の感覚レベルで認知するもの。AIはデータを軸にしか物事を考えられず、未来の予測には限界があるため、多様な情報から未来を創造する人間の能力が不可欠です。20%の成長戦略をAIが提示できても、それを2倍にするような飛躍的な成長にはクリエイティブシンキングが必要だと思っています。

Q:理想的なAIとの共存について教えてください。

A:人間がよりクリエイティブなことに注力していくことだと思います。かつて人が行っていた農業が機械化されたように、人間がやらなくてもよい仕事、例えばレジ打ちや販売員など複雑性がなく、データ化できる業務はほとんどAIに代替される可能性がある。一方でオリジナルの創造など複雑でクリエイティブなものに私たちの生き残る道があると考えています。

…

記事全文は本誌2025年10月号をご覧ください。

定期購読はこちらから。

Amazonでは一冊からご注文いただけます。