【短期連載】ウリハッキョの学校保健③最終回/京都 誰ひとり、とりのこさない

広告

常勤養護教諭を置く京都

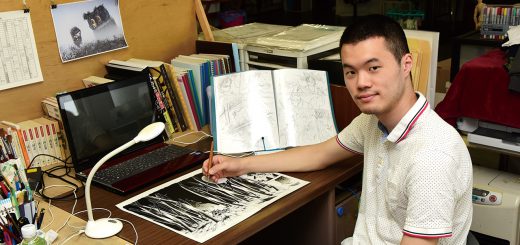

京都初級保健室で働く曺元実さん(写真中央、7月19日)

休み時間を知らせるチャイムが鳴ると、教室から子どもたちが飛び出し、運動場に向かって走っていく。「サッカーしよう!」。なんとも子どもは元気だ。真夏日の太陽は、盆地の京都を激しく照りつけていた。

2021年に京都朝鮮初級学校の保健室で京都初の常勤の養護教諭として働きだした曺元実さん(30)は、教員4年目の夏を迎えていた。

ゲリラ豪雨が降ったある日、運動場に駆け出そうとする子どもたちに「風邪をひくからやめて~」と声をかけると、「曺先生がいるから大丈夫」と言ってくれたこと、男子児童が「ほけんだより」を参考にしながら転んだ下級生の傷を手当てしたこと、頭を打った担任に保冷剤を包んで持っていったこと…。働き始めて3年、曺さんは保健室が少しずつ子どもたちの間に浸透していると感じている。

「人生は自己管理の繰り返しです。ヘルスプロモーションがこれほど謳われる時代、自分が助けをもらうべき状態なのかを判断し、自分の体や心の状態を、誰にどう伝えるかを探っていくことが大切です。子どもたちには自分の心と体の健康を作っていく能力を培ってほしい」

岐阜、愛知の朝鮮学校を卒業した後、大学で看護を学んだ曺さんは、看護師勤務を経験したのち、保健師資格を取得するために進学。京都初級での実習を希望したものの「指導教員がいない」という理由で一度は断られたが、あきらめなかった。文峯秀校長(46、当時、現在は京都朝鮮中高級学校校長)はその情熱にほだされ、知人の日本人養護教諭に請い実習を受け入れる。そして実習の間に見た曺さんの「いのちの授業」に心を動かされ、常勤講師として採用することを考えはじめた。

京都では04年頃、ダウン症の子どもを受け入れるなかで特別支援教育、保健室の必要性が議論されだしていたが、決定的だったのは京都朝鮮第1初級学校に対するレイシストたちの襲撃だった(09年)。学校現場は大きく揺れ、心に深い傷を負った子どもたちの中ではPTSDを病む子どもたちも出てきた。「どうにかしなければならない」と有志たちが動きだしたのが10年前。襲撃事件をめぐる裁判に勝訴した後で、同胞看護師や元養護教諭の佐藤友子さんらの支援により、京都市内の朝鮮学校に保健室が設置されはじめた。

…

記事の全文は月刊イオ9月号をご覧ください。

定期購読はこちら

Amazonでは一冊からご購入いただけます。