vol.10 「創氏改名2.0」『週刊新潮』の差別コラム

広告

Q1 コラムはどんな内容だったの?

「創氏改名2.0」というタイトルからして、差別宣言です。創氏改名は、帝国主義時代の日本が植民地としていた朝鮮半島の人々に日本風の名前を強制した同化政策だったわけですが、高山正之氏のこのコラムでは、その「2.0」バージョンとして、朝鮮や中国にルーツを持つ人たちが日本名を使うことに対し、深沢潮さんら数人の実名を挙げて、「日本も嫌い、日本人も嫌いは勝手だが、ならばせめて日本名を使うな」と他者化し、排他的感情を露わにしています。ルーツ、人種、ジェンダーといった出自への攻撃は、人間の尊厳を深く傷つける差別行為であって許されないという認識は、21世紀社会の基礎です。ですが高山氏は、中国を日本の植民地時代の通称である「支那」と呼ぶなど、帝国主義時代の価値観をむき出しにしています。このように、コラムは幾重にも差別を塗り重ねた文章となっています。

Q2 新潮社の対応の問題点は?

コラムを執筆した高山氏に差別をした最大の責任がありますが、同時に、差別を問題視せずに『週刊新潮』という名のある雑誌に掲載した新潮社にも、差別を拡散した側として同等の責任があります。新潮社は、この文章を差別と見なすのかどうか、どういう経緯で掲載したのかを、説明する義務がありますが、現状では抗議をした深沢さんに対し、「心を傷つけ、多大な精神的苦痛を負わせてしまったこと」への謝罪をしただけで、差別認識についての公式見解を明らかにしていません。

私たちフリーの書き手は、個人として活動しています。よほど知名度と影響力がない限り、数の力、組織の力に対してとても無力です。さまざまな書き手たち41名が新潮社への抗議の言葉を発表したのは、深沢さんの痛みと、私たち書き手が同じ目に遭いうるという危機感を共有したからです。

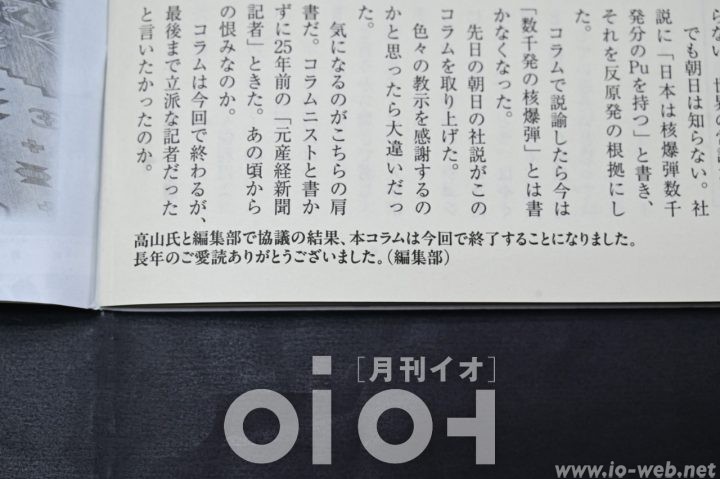

8月20日発売号の誌面では「高山氏と編集部で協議」した結果として、コラムを終了することがひっそりと案内された。

Q3 今後求められる対応は?

新潮社は差別に加担した主体として、自ら記者会見を開き、差別を認めて謝罪し、今後の対応と体制を説明すべきだと思います。コラムの終了が発表されましたが、その理由は述べられていません。これでは、差別発言を謝罪するけれど撤回はしない政治家などと同じです。その姿勢に深沢さんは絶望し、新潮社から版権を引き上げると発表しました。

新潮社は2018年に、当時衆院議員の杉田水脈氏の書いた、セクシュアル・マイノリティを差別する文章を雑誌『新潮45』に掲載。批判を受けると、杉田論文を擁護する記事をその後に載せて自滅、差別記事掲載との因果を明言せずに休刊(事実上の廃刊)に追い込まれました。その際、社長名で「差別的な表現には十分に配慮する所存」という声明を出しています。こうした「反省」がまったく反映されていないことも、今回の大きな問題です。

出版社は、言論の自由の上に成り立つ存在です。そのためには言語による暴力と表現の自由との境を把握しておかねば、「言論の自由」の名のもとに差別を推進する機関と化すばかりです。新潮社はもはや半分、その領域に踏み込んでいると私は思います。(※9月2日時点執筆の原稿です)