座談会・戦後70年談話と朝鮮植民地支配

広告

(写真左から)康成銀・朝鮮大学校朝鮮問題研究センター研究顧問、愼蒼宇・法政大学教授、李柄輝・朝大教授

康成銀×愼蒼宇×李柄輝

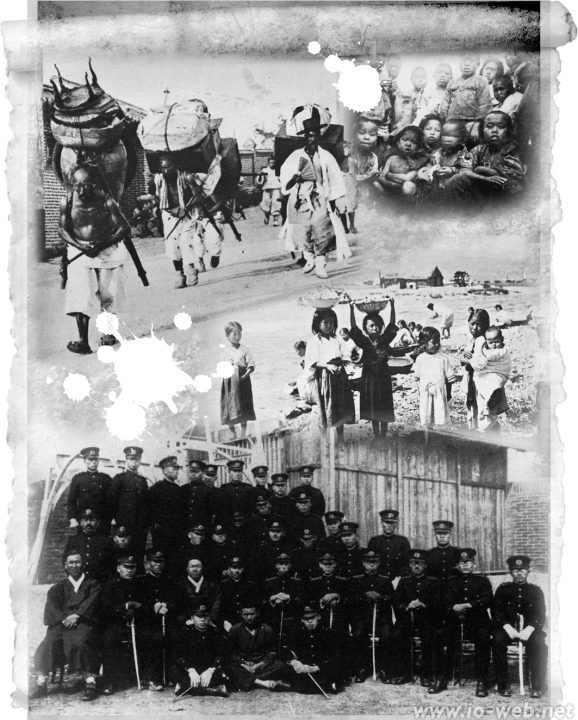

日本の朝鮮植民地支配は1910年から45年までの長きにわたった(コラージュ)

植民地支配の”罪”とは―

朝鮮が日本の植民地からの解放70年を迎えた2015年夏、日本の安倍首相は戦後70年談話を発表し、「歴代内閣の立場は揺るぎない」と語った(8月14日、要旨は別項)。

敗戦80周年を迎えるこの夏、石破茂首相は過去の植民地支配に関する立場を表明しないと言われているが、10年前の安倍談話では、日本の朝鮮植民地支配について謝罪の言葉はなかった。

安倍談話で、何が語られ、また語られなかったのか―。

本誌で2013年から続いた「朝鮮、その時」(全33回)執筆陣の近現代史研究者による座談会(月刊イオ2015年10月号)を全文公開する。(司会:張慧純・写真:鄭愛華)

妥協・欺瞞・政治主義的

司会:安倍談話には朝鮮への植民地支配については明確に示されなかった。

康成銀(以下、康):安倍談話は、一言で妥協的で欺瞞的で政治主義的なものだ。朝鮮民族の立場から見ると、安倍談話は朝鮮の植民地支配について、その事実に言及せず、謝罪の意志も示されなかった。これでは、朝鮮を植民地支配した責任がどこにあるのかは、まったくわからない。

愼蒼宇(以下、愼):談話は、日露戦争までは「義戦」であるという日本に根強い近代史像で固められている。日露戦争は朝鮮を植民地化するための戦争であったにも関わらず、第一次世界大戦以前の帝国主義の時代はみんなそうだったという帝国主義相殺論に立っている。談話は一文字一句が問題で、朝鮮の心ある人間は全部怒る文言ではないか。

「満州事変以降、国際連盟から脱退し、日本が新しい国際秩序の挑戦者になっていった」とのくだりがあるが、欧米諸国に対してのみ、二次大戦以降、挑戦者になって申し訳ないと、のべているようにみえる。抽象的な「戦争の惨禍」だけを問題にしているので植民地支配への謝罪は出てきようがない。

康:1905年11月の第二次日韓協約で、朝鮮は日本の完全な保護国(=植民地)となったが、日本は日露開戦による軍事支配において、事実上、朝鮮を植民地とした。

いまだ日本では、日本があの時代に生き残るためには、帝国主義の道を進むほかなかったという弱肉強食の歴史観が通念化している。しかし、帝国主義側に加わることが主権国家になるための必須条件ではなかったはずだ。帝国主義は日本に与えられた条件としての「国際環境」だったのではなく、むしろ、明治日本の行動そのものが、東アジアにおける帝国主義体制作りに主導的な役割を果たした。

日露戦争下、日本は朝鮮支配と保護国化を着々と進め、保護国化によって、しだいに朝鮮への内政支配を強化し、経済構造を植民地的に再編した。また、この政策に対する官民の抵抗を抑えこむことが支配の基本方針だった。

この時期、朝鮮は自主的・主体的に内政外交の改革を進めており、日本、中国が対等な立場で連携する道も可能性としてあった。つまり、西欧的近代の価値観をもっては跡づけられない朝鮮の内政・外交の展開を考慮したとき、日清・日露戦争が必然であったという見方は疑問だ。その都度、日本の取った行動が近代化に向けた朝鮮の可能性を閉ざしたのだ。

戦後の日本は平和だったか

司会:談話には、「寛容の心によって、日本は、戦後、国際社会に復帰することができた」、とある。この点についてはどう思われるか?

康:安倍談話のもう一つの問題点は戦後日本の平和国家としての美化だ。談話は、戦後の日本は平和国家だったという虚像に立った見方に満ち溢れている。

安倍談話は、アメリカ、日本の保守派、韓国の歴史修正主義者が納得できるものにしあがっている。アメリカが意図する日韓の歴史和解のねらいは、対中国、対朝鮮民主主義人民共和国に向けた「米韓日の同盟強化」にある。また、日韓の歴史修正主義者らが言う「歴史和解」は安保法案の推進とセットになっている。日韓の歴史和解を論じながら、朝鮮制裁に賛成するのは、日本の平和主義が空洞化していることを示している。

また、村山談話の継承を求める人の中には、安倍政権が歴代政権の歴史認識から逸脱したと見る向きがあるが、安倍政権のような性格は戦後続いてきたことで、昨日今日、始まったことではない。

李柄輝(以下、李):敗戦以降の70年の日本の歴史については、安倍政権を批判する人も含めて「平和の時代」だったと評価する。しかし、ポツダム宣言受諾後の1945年からの歴史は、解釈改憲の連続の過程だった。軍隊(自衛隊)、軍事基地、軍事同盟…。すべて日本国憲法9条に照らし合わせると「違憲」にも関わらず、行政府により合憲とされてきた。

戦後、朝鮮やインドシナは、日本からの解放を勝ちとったものの、アメリカの戦略によって、引き続き戦地化されていった。かつて日本が占領した土地で脱植民地化に向かう民衆のエネルギーは相当なものだったが、外勢の力でことごとくつぶされた。日本はアメリカをバックアップし、朝鮮戦争、ベトナム戦争など、東アジアの「戦後の戦争」に主体的に介入した。それが平和憲法、戦後民主主義というレトリックの中で、まったく認識されず、総括もされなかったことが安倍談話で明らかになったのではないか。

日韓の歴史認識に親和性

康:日本の安倍首相と韓国の朴槿恵大統領の歴史認識には非常に親和性があることも見過ごしてはならない。

李:安倍談話は、アメリカの支配層、政権が基盤を置く日本の保守層、韓国で親日派の系譜を辿ってきた勢力―の3者に向けられたものだ。

日本国内の保守層に関しては、植民地支配の「贖罪の重圧」からの解放が目指され、彼らの歴史認識を是認する効果があった。談話は、安保戦略上、日韓関係の修復を目指すアメリカの顔色を伺いながら、中国、韓国に対しても一定の歴史認識の配慮を示す形を取っている。

朴槿恵大統領が、発足当初から日本に対して厳しい態度をとってきたのは、1990年代以降、軍事政権下で封印されていた民衆の記憶が噴出されたことが背景にある。2000年代に入ってからは、日本軍性奴隷問題への糾弾、08年の韓国の大法院判決などを受け、日韓条約で歴史問題を棚上げしてきた政府への怒りが噴出した。しかし実は、朴にとって歴史問題の解決を求める世論の負担は重く、今回の安倍談話によって朴は荷が軽くなり、日韓の連帯を取りやすくなった。

そのことを示すのが8月15日の朴の演説だ。安倍に対しては批判を抑制し、北に対しては厳しく批判した。この演説が今後の転回点になっていくのではと思う。

朝鮮半島は1876年から戦時だった

愼:朝鮮半島をめぐる近現代史を振り返った時、江華島条約(日朝修交条規、1876年)以降の約140年は、戦時が常に隣り合わせの非平和な状態にあった。安倍談話ほどひどくなくても、日本の学界で、日本が戦争に関わったのは満州事変からだという「15年戦争史観」は揺れ動かない。1920年代は大正デモクラシーの時代で、比較的平和な時代であったとみなされがちである。しかし、その頃、朝鮮人の独立運動に対する弾圧は繰り返し行われ、日本では関東大震災で数千人の朝鮮人が虐殺されていた。

だからこそ、私は、「植民地とは何か」を根本から、徹底的に考える必要があると感じている。植民地とは、他国によって主権を奪われた地域・領土であり、支配国の政治的・経済的な従属地。また植民地は支配国の産業発展を成り立たせる原料供給地・商品市場・資本供給地と化すため、民衆生活は大きく破壊された。大多数の農民は、過酷な土地収奪、外国資本や地主の圧迫により、土地を失い、小作農、出稼ぎ労働者に転落し、悲惨な生活を強いられた。民衆側の抵抗も、日本の警察が暴力で徹底的につぶしていった。

康:日本の朝鮮支配は、朝鮮王宮占領、軍事力の行使から始まっている。これは、戦争行使、侵略で明らかに国際法に反している。しかしリベラルを称する日本の研究者の多くは、当時の国際法には抵触されないという立場で、「合法、不当」という転倒した言い方しかしない。

日本による韓国保護国化は、19世紀の暴力的な植民地支配が続く「最後の時代」に起きた。「植民地支配の世界史」の流れから見た時、植民地体制の新たな段階―保護国は当時の植民地支配体制の最新レベルだった。私たちは、日本による朝鮮の植民地支配は、国際法を侵した「不法で無効なものだった」と言い続けていかねばならない。

謝罪と補償を受けられないままこの世を去った性奴隷被害者、強制労働被害者たち、また日本政府の迫害を受け続けている在日朝鮮人も、日本の植民地主義の犠牲者だ。私たちは解放されておらず、植民地主義は戦後も続いている。

愼:朝鮮側では、19世紀末から植民地支配に異議をとなえる無数の問題提起がなされてきた。植民地支配の罪を問い直す動きが始まったのは、第一次世界大戦後でも第二次大戦後でもない。植民地支配の同時代から、非圧迫民族の側から問いかけられていた。虐げられた朝鮮の知識人や民衆の声をより明らかにしていかなければならない。

康:2001年のダーバン会議では植民地責任がやっと議論された。しかし、植民地宗主国が責任に向き合わないのは、踏みにじられた側の思いに馳せられない、弱肉強食の論理に支配されているとしかいいようがない。アメリカ、フランスもしかりだ。

愼:最近、三菱マテリアルが第二次大戦中に日本の鉱山で強制労働させられた米国人捕虜に謝罪した(15年7月19日)が、連合国の捕虜については、手打ちをして、批判を交わそうという姑息な姿勢だ。同じく強制連行・強制労働された朝鮮人は当時、日本人だったという理屈で線を引き謝罪を拒絶している。韓国との請求権につながるような歴史認識と行動を示してはならない、という国策に従属した企業の動きであると言えるが、これは韓国の被害者にも到底受け入れられない。しかし、親日派の歴史的系譜に基盤を置く朴槿恵大統領、朴裕河・世宗大学校教授(「和解のために」著者)や「ニューライト」は多少の違いはあっても、こうした日本政府の歴史認識と十分につながりうる。

歴史修正主義にどう立ち向かうか

司会:歴史修正主義に対して、なすべきことは?

愼:1990年代から歴史をやってきた研究者として、日本の歴史研究が歴史修正主義に徹底的に対抗できなかったのではないか、と身をもって感じている。植民地支配の罪はどこにあるのか、なぜ他国を侵略し、支配してはならないのかを、歴史研究をより豊かに積み上げることで明らかにしていく必要があるだろう。

大学で近代史を教えているが、最近の学生は、ネット社会の歴史修正主義に影響を受けており、傾向として脆弱な根拠をもって攻撃する。彼らの言っていることはデタラメばかりなのでたいしたことはないが、教員は常に全体史を理解する者としての応答が求められる。教員も現役の研究者でいなければきちんと対応することはできない。

在日朝鮮人史、朝鮮史研究の課題は多いが、朝鮮人強制連行の朴慶植さん、関東大震災朝鮮人虐殺の琴秉洞さん、姜徳相さん、朝鮮人強制連行真相調査団など先輩方の研究の積み上げは重い。先輩たちのような研究者の後進の育成も不可欠だ。

康:世界観を確立するうえで基礎になるのは歴史認識だが、今日本で、歴史認識を持つことは相当に難しい。その最たるものが教科書における歴史修正で、朝鮮支配の事実がどんどん後退し、性奴隷被害、強制労働・連行の事実が消えている。元来、日本の歴史教科書は日本を中心にした世界観で、朝鮮は客体として描かれている。歴史修正が進む背景には文科省の圧力があり、学界の問題も大きい。

学界で歴史修正主義が進んでしまったのは、日本の侵略の歴史と朝鮮民衆側の抵抗の実態が深く研究されてこなかったことに原因がある。朝鮮半島では、分断の影響の中で、歴史研究が分断イデオロギーに左右されてきたが、2003年度の朝鮮学校の歴史教科書は統一教科書をめざし、改編がなされた。今後も朝鮮半島の南北、在日朝鮮人と三者の歴史認識が整合的に書かれた歴史教科書を作りたい。その点で、在日朝鮮人の歴史認識が重要だと思う。統一に大きく寄与できる歴史教育をめざしている。

李:今の在日朝鮮人社会は、新自由主義、大量消費社会の荒波の中にあり、日本政府の弾圧の対象であり続けている。植民地主義がこれだけ続くと、在日朝鮮人の日本社会への対応方式も新自由主義に飲まれ、歴史認識というよりは、生きる術を身につける「スキルへの投資」に関心が向いていく。歴史そのものが自分たちの解放に向かう重要な学問であり、道になっていくことを伝えていきたい。

慎:大学まで日本の教育を受けてきた私は、康さん、李さんとは歴史を学んだ経緯が違う。日本の教育では「朝鮮」が否定的なものとしか出てこないし、それゆえ、居心地の悪さを感じてきた。このような思いを胸に秘める在日の子どもたちは、多いのではないか。だからこそ、在日朝鮮人と日本人が、日本の加害の事実と責任に向き合うことを当然の前提として、共に歴史を学ぶ場所が必要だと思っている。(終わり、文中の肩書きは2015年10月号掲載時のもの)

(写真左から)李柄輝・朝大教授、康成銀・朝大朝鮮問題研究センター研究顧問、愼蒼宇・法政大学教授

戦後70年 安倍首相談話(要旨)

百年以上前の世界には、西洋諸国を中心とした国々の広大な植民地が、広がっていました。圧倒的な技術優位を背景に、植民地支配の波は、十九世紀、アジアにも押し寄せました。その危機感が、日本にとって、近代化の原動力となったことは間違いありません。アジアで最初に立憲政治を打ち立て、独立を守り抜きました。日露戦争は、植民地支配のもとにあった、多くのアジアやアフリカの人々を勇気づけました。

…満州事変、そして国際連盟からの脱退。日本は、次第に、国際社会が壮絶な犠牲の上に築こうとした「新しい国際秩序」への挑戦者となっていった。進むべき進路を誤り、戦争への道を進んで行きました。

…中国、東南アジア、太平洋の島々など、戦場となった地域では、戦闘の場のみならず、食糧難などにより、多くの無辜の民が苦しみ、犠牲となりました。戦争の陰には、深く名誉と尊厳を傷つけられた女性たちがいたことも、忘れてはなりません。

…わが国は、先の大戦における行いについて、繰り返し、痛切なおわびの気持ちを表明してきました。その思いを実際の行動で示すため、インドネシア、フィリピンはじめ東南アジアの国々、台湾、韓国、中国など、隣人であるアジアの人々が歩んできた苦難の歴史を胸に刻み、戦後一貫して、その平和と反映のために力を尽くしてきました。

===================

康成銀/朝鮮大学校朝鮮問題研究センター・研究顧問

カン・ソンウン●1950年大阪府生まれ。朝鮮大学校歴史地理学部卒。専攻は朝鮮近代史。著書に「一九〇五年韓国保護条約と植民地支配責任―歴史学と国際法学との対話」(創史社、2005年)、「朝鮮の歴史から『民族』を考える―東アジアの視点から」(明石書店、2010年)、論文に「朝鮮学校での朝鮮史教科書の見直しと変化」(『歴史地理教育』662、2003年12月)。座談会当時は朝鮮大学校副学長。朝鮮問題研究センター長を歴任。

愼蒼宇/法政大学教授

シン・チャンウ●1970年東京都生まれ。東北大学工学部卒。一橋大学大学院博士課程修了。専攻は朝鮮近代史、日朝関係史。著書に「植民地朝鮮の警察と民衆世界(1894-1919)―『近代』と『伝統』をめぐる政治文化」(有志舎)、共著に「薩摩朝鮮陶工村の四百年」(岩波書店)、「講座東アジアの知識人」(1・2、有志舎)など。近著に「朝鮮植民地戦争 甲午農民戦争から関東大震災まで」(有志舎, 2024年)。座談会当時は法政大学准教授

李柄輝/朝鮮大学校教授

リ・ビョンフィ●1972年大阪府生まれ。朝鮮大学校歴史地理学部卒、同大学の研究院社会科学研究科前期課程修了。専攻は朝鮮現代史。共著に「疎通・治癒・統合の統一人文学」(建国大学校人文学研究院編、図書出版先人、2009、ソウル)、「現代朝鮮の悲劇の指導者たち」(明石書店、2007)、論文に「金正恩第一書記の政策基調」(『金日成・金正日主義研究』148号、2014)。座談会当時は朝大准教授。