〈人生羈旅 ①〉本を携え温泉村へ

広告

そうだ、旅に出ようー。

そう思い立ったのは旅立つ2ヶ月ほど前だった気がする。旅は大きく2種類に分けられる。行き先や理由のない旅と目的のある旅だ。今回は後者だった。目的は、温泉、登山、読書、自分との対話。加えて、デジタルデトックス。

3回にわたって旅の紀行文を掲載する。

野沢温泉村へと向かうバスの車窓から

長野県は北東部に位置し、良質な温泉とスキー場で知られる野沢温泉村。ここが今回の旅先だ。旅の目的から最適なプランを生成AIに提案してもらい、比較的リーズナブルな場所を選んだ。

東京駅から新幹線に乗り込み、飯山駅へ。そこから野沢温泉村まで直行バスで行けるが、まずは腹ごしらえを。駅から比較的近い定食屋を調べて入る。かつ丼を注文すると、野球グローブのように太いカツが乗ったどんぶりが登場した。 無事に完食したが、いま思えばおそらくこの時からだろう。旅の内容に「食い倒れ」が加わった。

無事に完食したが、いま思えばおそらくこの時からだろう。旅の内容に「食い倒れ」が加わった。

野沢温泉村に着いてからまずは旅館の温泉へ。身も心もほぐれたところで、移動中に読み始めた本を再び開いた。

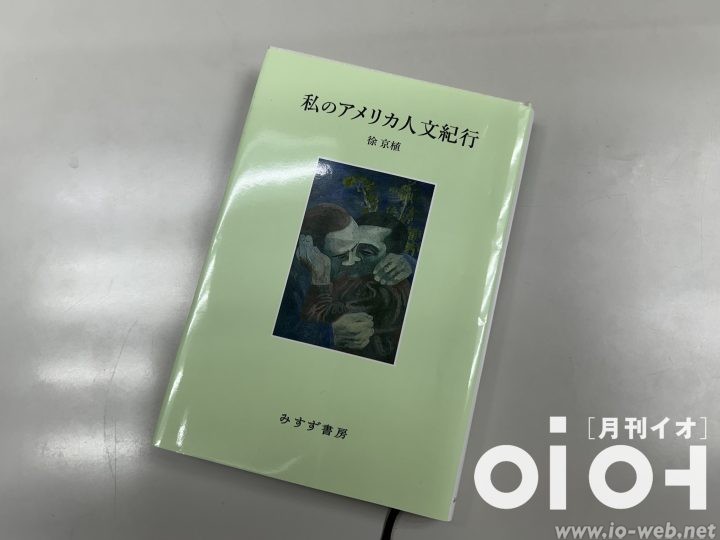

旅には厳選した本を3冊携えた。その中の一冊が、8月に刊行された『私のアメリカ人文紀行』(みすず書房)だった。

著者の徐京植さんは、2023年12月18日に急逝。本書に掲載されたあとがきは、かれの絶筆となった文章だ(亡くなる前日に書かれている)。

徐京植さんとは、本を介した、一方的な会遇でしかない。ただ、私にとって徐さんは「言葉なき師」の一人だった。在日朝鮮人の存在意義を考え続け、「新たな普遍性」へと導こうとする稀有な知識人だ。

ふと、なぜ「人文紀行」なのだろうかと思ったが、シリーズの第一弾『メドゥーサの首 私のイタリア人文紀行』(論創社、2020年)にその訳が書かれていた。長いが引用する。

本書は、比較的近年、私が行なった旅での見聞を綴る紀行文である。まず二〇一四年春のイタリア旅行から始めよう。話題は美術や音楽の話が中心になるだろうが、その他、時代と人間にかかわることなら何でも、私なりの感じ方や考え方を読者に語ってみたい。

「人文紀行」と題するのは、私の旅の経験がいつも、現代では人気の薄い「人文学」的な問いから離れることがないからだ。私の願いは、「人文学」的な精神を、過去そのままに復古させるのではなく、今日という時代の要請に即して再建することだ。それが、私たちの生きている時代が瀕している危機を自覚し、それを乗り越えるために欠くことのできない営為だと言じるからである。(「はじめに」より)

『私のアメリカ人文紀行』を読み進めていくうちに、徐さんが美術を中心としながら、見聞したものごとが眼前に広がっていく。徐さんは韓国の独裁政権下で「政治犯」として獄中にいた2人の兄を釈放すべく米国各地を巡った1980年代の記憶を思い起こす。2016年に再び訪れた米国でベン・シャーンやサイードなど「善きアメリカ」を見る。

そして、コロナ禍、パレスチナで続くジェノサイド(大量虐殺)…時代をあらわした文章は2025年の状況にも鋭利な切り口を入れる。

分断された米国は衰退の道を着実に転落しつつある。だが、この断末魔はまだ長く続き、多くの腐敗と破壊を重ね甚大な損傷を人類社会に与えるだろう。米国が(そして世界が)変わるということは、それほどに長く困難な道である。(本書128頁「おわりに―善きアメリカの記憶のために」より)

今年6月13日にイスラエルがイランの核関連施設や首都テヘランの軍事施設などを攻撃。それに端を発したイスラエルとイランの交戦に米国が介入し、同月21日、イランの核関連施設を空爆した。イスラエルのパレスチナ人に対するジェノサイド(大量虐殺)は続き、トップが変わっても、米国の姿勢=イスラエル支持は変わらない。

米国の凋落が叫ばれて久しい。確実にその道を進んでいるものの、「断末魔はまだ長く続」くという指摘にはっとさせられた。

日本の植民地から解放された朝鮮半島はまもなく大国の利害によって分断された。米軍は朝鮮半島に駐留し、東アジアの平和における障壁となっている。旅先で徐さんの本を開いたこの日は、解放から80年が過ぎていた。あらゆる事象が頭の中をぐるぐると駆け回る。たとえ、長く困難な道だとしても、徐さんのように繰り返し自分自身に問いかけながら、ペンを放さないでいたい。

ビアバーで一杯ひっかけたのち、旅館に戻って再び新たな本のページをめくった。(哲)