「日本人ファースト」の嵐のなかで思ったこと

広告

今夏の参議院選挙を前後して、「日本人ファースト」を掲げる政党のポスターや街頭宣言に出くわすなか、「いつか私たちの在留資格がはく奪される日も来るのか?」という危機感をも抱く日々を過ごしていた。

しかし、我に返ったとき、誰になんと言われようが、事実とは異なる偏見や攻撃にひるむのではなく、自身のルーツや日本に置かれている状況について、自分自身がしっかり知ることこそ一番大切だと思った。いっぱしの大人だから、それを子どもたちに伝えることも含めて。

例えば、「生活保護は外国人が多く受給している」という主張がある。外国人だけが優遇されているのではない現実は巻末に記す(※)。

そもそも生活保護制度は日本国民には「権利」として保障されているもので、外国人の場合、恩恵であり、不服申し立てができないというのが事実だ。日本の法制度は、ほぼすべてが「日本人ファースト」になっているのに、あえて「ファースト」を謳う人たちがいる。

同党の憲法草案を見ると、日本国民という言葉が並び、同党の党首も「日本国籍ではない」ことを理由に外国人の市民としての権利を否定する発言を続けている。この政党を支持する人たちが増える先には、どんな社会が待っているのだろうか。

4世、5世のコリアルーツの子どもたちが、自分が朝鮮半島と関わりがあることを自然と受け入れられるように、なぜ自分が日本にいるのかをしっかりわかるように、それぞれのコミュニティで歴史を伝えていくことが大切だと感じる。

とくに大切な空間は家庭、地域社会、学校だと思う。

イオは、1996年7月の創刊当初からたくさんの方々にご自身の肉親や家族のことを書いていただいたが、それも立派な家族史の一部だし、なかには本の形で素敵な家族史を残されている家庭もあった。一方、1世、2世が亡くなるとき、故人の写真や資料を少しだけ手元に置き、多くの場合は処分するケースが多いことを知り、残念に思ったこともある。

私の父方の祖父は、慶尚北道義城の出身で、周りにも義城出身の人が何人かいる。祖父母は京都・西陣で着物の帯を織っていたのだが、あるとき同級生と話していて、「機織りの技術は誰に習ったの?」と聞かれ、それすらも知らないことにハッとさせられ、無知な自分にあきれた。幸い102歳の祖母は元気なので、近いうちに会いに行って聞いてみようと思う。

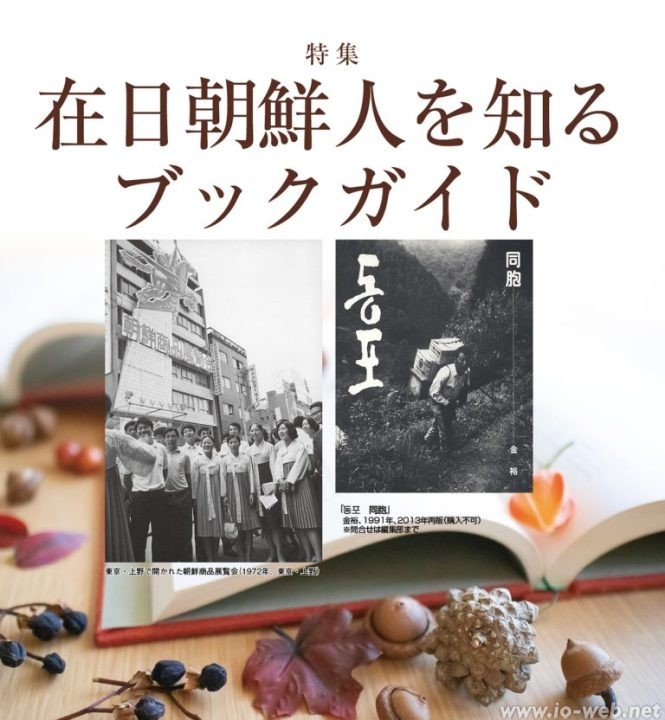

同胞青年や朝鮮学校に通う中高生たちと話していると、「朝鮮に帰れ」などという攻撃に対して、しっかり反論できないという話をよく聞く。一番悪いのは日本の排外主義だけれど、その流れに巻き込まれないように、自分が日本に住むことになった理由、日本で生きる思いをしっかり捉えて言葉にしてほしい。そこで2022年に「在日朝鮮人を知るためのブックガイド」という特集を組んだことを思い出した。

https://www.io-web.net/2022/10/zainichikoreanbookguide/

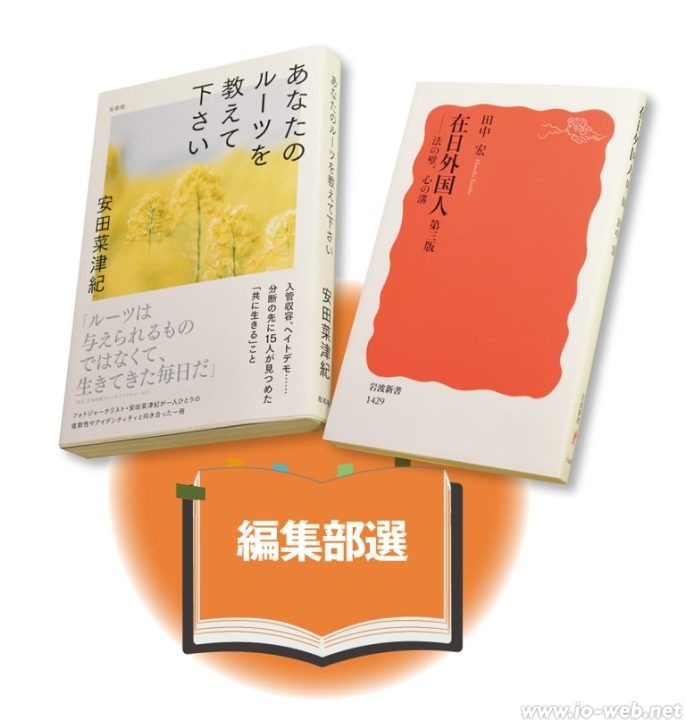

ネット上の情報は有益なものもあるが、細切れでファクトチェックできていないものもたくさんある。過去に発行された良書はたくさんあるので、ぜひ手にとってほしい。

そして、世代に合わせた本やメディアがもっともっと必要だとも痛感している。最近、9月に復刊される金泰生の『私の日本地図』を読み始めたが、1世、2世が書いた自伝的なよみものも当時の空気が伝わってきていい。当時にタイムスリップしたかのような空気感に包まれ、書き手の思いにひきこまれる。

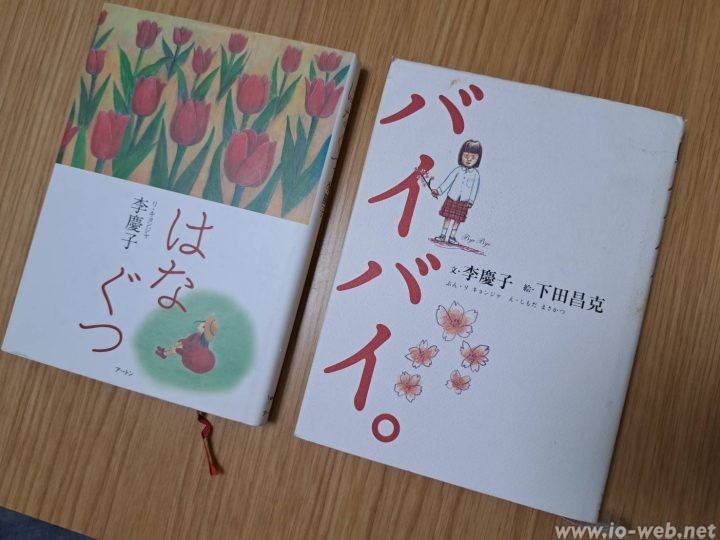

2世・李慶子さんの児童文学『バイバイ』『はなぐつ』も好きな2冊。絶版されたのが惜しい。(瑛)

※生活保護はあくまで「恩恵」

生活保護については、1946年11月制定の生活保護法では国籍条項がなかったものの、1950年に成立した現行法では「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という)」を、無差別平等に受けることができる」(第2条)として、「国民は」という文言を盾に日本国籍者以外は生活保護を受ける権利者としては認めず、あくまで「恩恵」として保護してもよいという対象としてきた。

したがって、「生活に困窮する外国人は、法を準用した措置により利益を受けるのであるが、権利としてこれらの保護の措置を請求することはできない。日本国民の場合には、法による保護を法律上の権利として保障しているのであるから、保護を受ける権利が侵害された場合にはこれを排除する途(不服申立の制度)が開かれているのであるが、外国人の場合には不服の申立をすることはできない」(1954年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知「生活に困窮する外国人生活保護の措置について」)という状態が続いている(ただし、ごく僅かながら不服申立が認められるケースもあるようだ)。

『在日朝鮮人の歴史と文化』(朴鐘鳴著、2006年、明石書店)から抜粋