良い休日の過ごし方?

広告

最近疲れているな、月曜から元気が出ないななどと感じている人にはぜひおすすめしたい。

今年に入ってから、以前よりも意識的に本屋へ行くようになった。目的は特集や単独企画で扱うネタ探し、書評で紹介する本を探すため。イオの締め切りは毎月10日前後なので、その週末に行くのが最近の月1ルーティンだ。ふらっと立ち寄る時もあるが、このルーティン時に関しては目的が明確なので、入店するとまず最上階にあがり、そこからフロア別にまわる。最新本やおすすめ本などでトレンドを把握しつつ、気になる本を探す時間になっている。

先月はいつも行くところではない別の本屋に行ったのだが、書評用の候補を2つまで絞った後、最後の1つに絞りきれずその場で考え込んでしまった。最終的に今回は「よし!読むぞ!」と意気込んで読まなくてはならないもの(専門書や小説など)ではなく、気軽に読めるだろうと思ったものを手に取った。

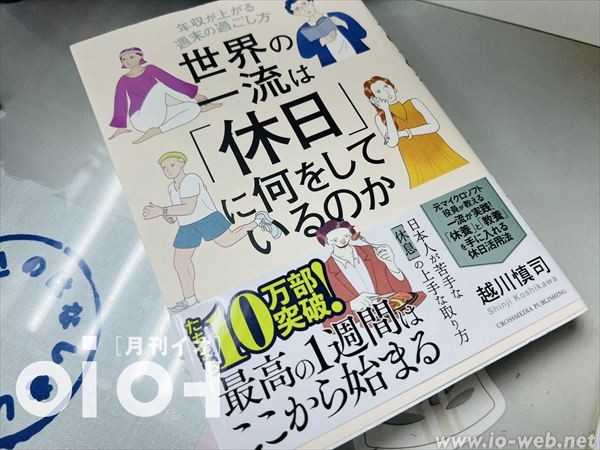

それが、6月号で紹介した『世界の一流は「休日」に何をしているのか』だった。表紙のカラフルな絵、「日本人が苦手な休息の上手な取り方」「最高の一週間は休日からはじまる」と書かれた帯紙に目を引かれたからだ(●●人が~から始まる語りは基本否定的にみている。今回の場合、「日本社会に住む私たち」と置き換え、自分にとって良い休息とはなんだろうと考えた)。

休息の上手な取り方と聞き、皆さんは何が思い浮かぶだろうか。平成26年版厚生労働白書によると、日本での休日の過ごし方トップ3は、①何となくスマホを見て過ごす、②動画やテレビを観て過ごす、③何もせずにゴロ寝で過ごす―だそう。

マイクロソフトでの勤務経歴を持ち、現在は働き方改革を支援する会社代表を務める著者の越川慎司さん。同氏は、日本のビジネスパーソンの多くが、「身体と心を休めることに休日を費やしています。忙しい仕事から離れて、ボンヤリとできる時間を持つことが、『一番の休日の過ごし方』と考えている人が多いようです」と指摘する。

これは、同書でいう「はじめに」の内容に該当するのだが、ここまで読んだだけで、共感と納得の嵐。なるほどな~、わかっていたけど知らず知らずのうちに疲れているんだな~と、気づかされる内容ばかりだ。そして読み進めるとその共感はさらに進む。

例えば、充実した休日を過ごせない理由について。ち以下の通り2つの背景に言及する。(以下すべて同書より抜粋引用)

【理由①】長時間労働の問題

厚生労働省の調査(2022年)によると、日本人の年間総実労働時間は1700時間を超えています。減少傾向にあるとはいえ、各企業で働き方改革が進んでいる現在でも、依然として長時間労働が続いています。仕事に追われる日々を送っているため、休日の予定を立てるような余裕が持てないのが現状です。

【理由②】休日に対する意識の問題

弊社が2023年11月に実施した調査(1万7852人対象)では、「休むこと=怠けている」という意識を持っているビジネスパーソンが「61%」を占めており、多くの人が、休むことに対して「罪悪感」や「後ろめたさ」を感じていることが明らかになっています。

また著者は現代に蔓延している「コロナ禍の後遺症」として、「リモートワークの普及で『隠れ残業』が増加」したことなど計3つをあげる。さらには、日本企業特有の「個人依存」の傾向についても指摘する。それは、①30代のモチベーションがダダ下がりしている、②若手への「配慮」が中間管理職を疲弊させている、③背負っているものが多い分だけ、ストレスが溜まる―という3つの現象なのだが、これまた他人事ではない内容だ。

「休めない理由」をさまざまな視点で分析しながら、休み方改革の実践法を提示した本書。その実践法の根幹には、「心身のバランスを整えワークとライフの両方の充実を図る」という考えがある。

そこで紹介されるのが、休日は「何もしない時間」ではなく、「積極的にエネルギーをチャージする時間(休養)」と「知的エネルギーを蓄える時間(教養)」と位置付ける、あまり日本では見覚えがないとされる世界の人々の営み、というわけだ。

著者のいう、心身のエネルギーチャージから自己効力感を高める、これは目標を達成するための能力を自分が持っていると認識することを指すらしい。

コロナ禍の後遺症と個人依存の傾向―。筆者が置かれた環境も例外ではないため、最近は、働き方改革を進める糸口になればとの思いで、まずは本書にある実践法を一つずつ試してみている。(賢)