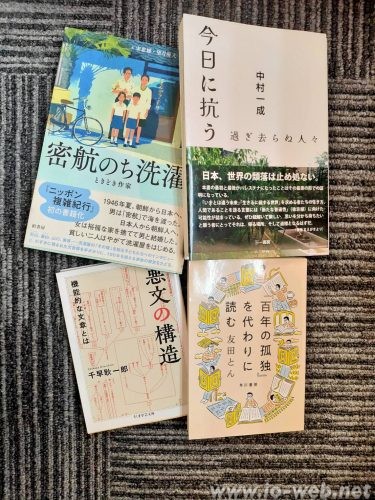

2024年「今年の10冊」

広告

毎年年末恒例の「今年の10冊」企画。

年々、読書量が少なくなっていることに危機感を抱いている。来年はもっとたくさん本を読みたい。

●『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』

著:三宅香帆/集英社新書

読書術の本かと思いきや、近現代の日本の労働と読書の歴史をひもとき、そこから日本の労働の問題点を明らかにする。出版当初から話題になっていたが、確かに面白い。「目からうろこ」の読書体験だった。

タイトルの問いの答えは、「全身全霊で働いている」から。働きながら読書ができないのは自己責任ではなく、長時間労働による拘束をはじめとする社会問題であるというのが著者の主張に首肯。著者は言う。「自分から遠く離れた文脈に触れること、それが読書である。本が読めない状況とは、新しい文脈を作る余裕がないということ。仕事以外の文脈を取り入れる余裕がないということ」。ではどうすればいいのか。「この社会の働き方を全身ではなく、半身に変えること」。働きながら、働くこと以外の文脈を取り入れる余裕がある、それこそが健全な社会。「働きながら本を読める社会」をつくろうと本書は訴える。

●『密航のち洗濯 ときどき作家』

著:宋恵媛・望月優大/柏書房

在日朝鮮人作家・尹紫遠(1911-64)とその家族の歩みをたどる。植民地朝鮮で生まれ、12歳で渡日。いったん朝鮮に戻り、解放後「密航」で再渡日し、日本人女性と結婚し、洗濯店を営みながら3人の子を育てた―。尹が残した作品や日記、子どもたちの証言などをもとに、日本と韓国の尹ゆかりの土地を歩きながら100年を超える家族史を描き出す。長時間のインタビューや各種資料の調査によって完成された本書の記述には圧倒的な厚みがある。

●『悪文の構造―機能的な文章とは』

著:千早耿一郎/ちくま学芸文庫

著者はいう。「名文は定義が難しい。どのような文章が名文かは、読み手の主観によって異なる。一方、悪文は定義がやさしい。どのような文章が悪文かは、簡単に決めることができる。読んでいて不正確な文章、わかりにくい文章が悪文だからである」。

文章を書くコツは名文を書くことではない。読みにくい「悪文」を書かないこと。では悪文はどのようにすれば防げるのか。本書は日本語文の構造的特徴を分析したうえで、書物・新聞・公的文書などから100を超える実例を取り上げ、「機能的な文章」へと洗練させる技法を紹介する。長文を避ける、必要な主語を省略しない、接続詞を濫用しない、やさしい言葉を使う―。原書が出版されたのはだいぶ前だが、時代を超えて通用する文章技術書だと思った。

●『今日に抗う 過ぎ去らぬ人々』

著:中村一成/三一書房

本誌・月刊イオの連載を書籍化。雑誌に掲載されるエッセイを編集者として毎回かみしめるように読んでいた。本誌の人気連載が書籍化され、より多くの人びとに読んでいただけることがうれしい。

「…詩を書くことはできなくとも、詩人を生きることはできる。それは勝ち目があるか、展望があるか、具体的な結果が出せるか、支持を広げられるかといった話ではない。どれだけ状況が厳しくても、先息が見えなくとも、孤立しても、人間であるとは如何なることか、人間にとって大事なことは何か、本当の生き方とは何か、人間とは本来こうあるべきではないか、今は違うが、世界はこうあるべきではないかについて書き、語ることだ」

あとがきの一節を読んで思わず落涙した。

●『「百年の孤独」を代わりに読む』

著:友田とん/ハヤカワ文庫

今年文庫化されて話題となったガブリエル・ガルシア=マルケスの小説『百年の孤独』を、読者であるあなたの代わりに「私」は読む。ちょっと何言ってるのかよくわからない。本を「代わりに読む」という著者の謎の試みだが、つい話が横道に逸れて脱線してしまう。よくある名作の要約本、解説本ではない。語彙力が足らなくてこの本のユニークさを十分に伝えられないのがもどかしい。ともかく読んでほしい。かなりマニアックな本だが、面白い。個人的には。今年一番の印象深い読書体験となった。

●『ことばの番人』

著:髙橋秀実/集英社インターナショナル

校正者は、日々、新しいことばと出会い、規範となる日本語を守っている「ことばの番人」である、と本書は主張する。そんな校正者の仕事に迫るノンフィクション。本書が紹介する校正者の仕事や経験、思考、エピソードが興味深い。あらためて、校正という仕事の奥深さを実感できる。個人的には、雑誌編集でも校正の専門家が必要だと思っているのだが、現実的には難しい。

●『朝鮮植民地戦争 甲午農民戦争から関東大震災まで』

著:愼蒼宇/有志舎

日清戦争時の甲午農民戦争、朝鮮植民地化に対する抗日武装闘争、三・一独立運動…19世紀末から日本軍による朝鮮人虐殺は繰り返されてきた。朝鮮民衆への弾圧、殺戮とそれに対する抵抗を著者は「朝鮮植民地戦争」と呼ぶ。植民地戦争は彼我の力が圧倒的に違う「非対称戦争」であるため、凄惨なジェノサイドをともなう。日本側は抵抗する朝鮮人を「不逞鮮人」と呼んで徹底的に弾圧した。そして、こうした植民地戦争の経験が関東大震災時の朝鮮人虐殺に引き継がれていったというのが本書の主張だ。関東大震災時のジェノサイドは「混乱のなかで発生した偶発的な出来事」ではなく、一過性の例外的な出来事でもない。植民地戦争の延長線上にある。これぞ歴史家の仕事と言うべき労作。

●『いまだ成らず 羽生善治の譜』

著:鈴木忠平/文藝春秋

25歳で七冠を制した棋士・羽生善治。その強さと人生を、藤井聡太らトップ棋士たちとの闘いを通じて描く。著者が描く人間ドラマに引き込まれる。棋士と呼ばれる人びとの底知れぬ恐ろしさみたいなものを感じた。将棋のルールを詳しく知らなくても十分面白く読める。

同じ著者によるベストセラー、『嫌われた監督 落合博満は中日をどう変えたか』も今年文庫化された。こちらも読みごたえがある。

●『新装版 ホロコーストからガザへーパレスチナの政治経済学』

著:サラ・ロイ、訳:岡真理、小田切拓、早尾貴紀/青土社

2008年末に始まったイスラエルによるガザ攻撃の数ヵ月後、著者の来日講演をもとに編訳した本。 21世紀以降のパレスチナ問題を、とくにガザに焦点をあてて論じている。イスラエルによる巧妙かつ残虐な占領・支配体制を政治経済学的な観点から考察する。パレスチナーガザ情勢をどう見ればいいのか。昨年10月以来、さまざまな本を手に取ったが、今年読んだ関連書の中ではもっとも印象に残った。もとは2009年に出版されたが、今年、新装版として復刊された。

●『ショック・ドクトリン(上・下)』

著:ナオミ・クライン、訳:幾島幸子、村上由見子/岩波現代文庫

戦争、自然災害、政変などの惨事につけこみ、人びとが茫然自失している間に過激な経済改革を断行するショック・ドクトリン。東日本大震災が起こった2011年に出版された本書を初めて読んだときの記憶は今も鮮烈に残っている。このたび文庫化されたのを機に、13年ぶりに手に取った。いま読んでも古さを感じない、示唆に富む一冊。

(相)