600回目の火曜日行動と、 中村さん出版記念講演会

広告

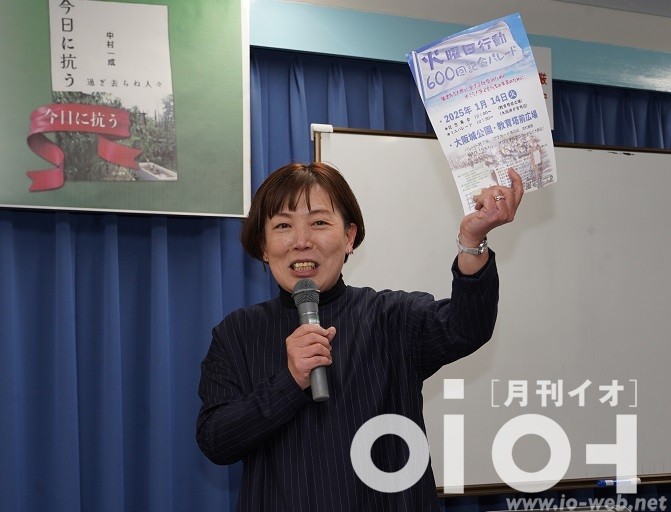

12月13日、中村一成著『今日に抗う』の出版記念会が大阪で開催され、60余人の同胞や日本市民に集まっていただきました。主催は、大阪無償化裁判、補助金裁判を支え続けた市民団体「無償化連絡会・大阪」の方々です。

1ヵ月半前の10月27日、中村さんの出版記念講演会を京都・ウトロ平和祈念館で開催したとき、大阪から10名以上の方が来てくれ嬉しかったのですが、その方々が大阪でも中村さんの話をたくさんの人に聞いてもらおうと奔走してくれました。

女性同盟大阪府本部顧問のプジョンセンさんが販売を一手に引き受けてくれました

当日は、中村さんの本を受付に置いて販売しましたが、受付を済ますやすぐに本を買ってくれる人も多く、イオの書き手を支えるんだ!という読者の心意気を感じました。準備した本は完売でした。

女性同盟大阪府本部顧問のプ・ジョンセンさんが販売を一手に引き受けてくれ、ありがたかったです。

講演会が始まる前に、中村さんの本を念入りに読んでいた大村和子さん(無償化連絡会・大阪)

差別と闘う=視界を広げる

質疑応答では、府庁前の火曜日行動に参加している朝鮮学校のある保護者が中村さんに質問されました。「補助金復活を求めて活動していますが、この1、2年の間、形になりません。 私たちの言葉が悪いのでしょうか…。どういう言葉で伝えたら一番効果的なのか教えてください」-。

この質問に対して中村さんは、神奈川新聞の石橋学記者が、神奈川県庁に神奈川朝鮮中高級学校生徒が補助金再開の申し入れに行くたびに記事にしていることを例にあげ、「結果が出せるところで出していく。そのことが、遠いけれどもひとつの道だと思っている」と伝え、次のように語りました。

…今、新聞記者やライターの中でも、朝鮮学校のことを書いている人は、大体ヘイトスピーチの問題から入ってきている。 どういうことかというと、やはり二重基準はおかしいと思っていくんです。

川崎で言うと、例えばトングラミという(川崎朝鮮初級学校に)給食を作りに行くグループがありますけど、 ヘイトスピーチカウンターをしていた人たちから出てきているんですよね。

ひとつの差別と戦うということが、視界を広げていくということ。道のりは遠いけれど、私は今しっかりやるべきことだと思っています。やれること、やるべきことだと思っています。

役所の人間は、まさに倫理よりも日常生活を優先して耳を塞いでいるのかもしれないけど、 仲間をいっぱい作っていくということは、状況を変えていくことになっていくだろうと思っています…

司会をつとめた高己蓮さん

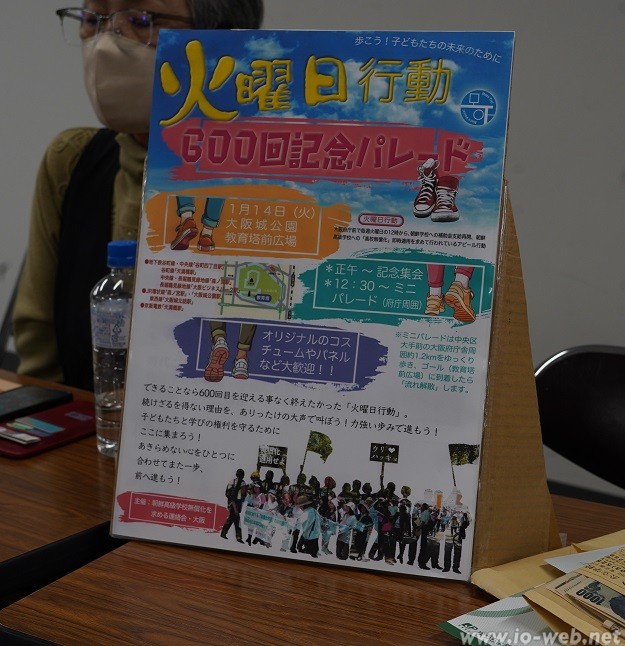

今年も、月曜、火曜、金曜…と日本各地で無償化差別、補助金差別をなくすための働きかけが続いてきました。そして来年1月14日には600回目の火曜日行動を記念したパレードが行われます。

※12時から大阪城公園教育塔前広場で記念集会、12時半から府庁周辺をミニパレード

「希望には二人の娘がいる。怒りと勇気」-。

この言葉は中村さんの本の中で一番好きなフレーズですが、司会を務めた高己蓮さんはこの二つの思いを持って府庁前に集まろうと呼びかけられました。

講演後の食事会では「無償化連絡会・大阪」の藤永壮先生より、イオの過去の連載「朝鮮学校百物語を本にしてほしい」「朝鮮学校、民族教育という言葉がいつから使われたのかが知りたい」などと感想をいただき、府下の民族学級の講師の皆さんとお話ができたりと、とてもいい時間を過ごしました。

「無償化連絡会・大阪」の皆さん、中村一成さん、ありがとうございました。(瑛)