〈人生羈旅 ③〉丸木美術館を訪ねて

広告

丸木美術館

今夏のひとり旅3日目(最終日、①②はこちら)。長野県野沢温泉村を離れた足で埼玉県東松山市の都幾川のほとりに佇む「原爆の図丸木美術館」(1967年開館)を目指した。

9月28日から全館改修工事のため長期休館に入るという新聞報道を見て、休館前に一度は行きたいと思っていた。長らく足を運べずにいたところを徐京植さんの『私のアメリカ人文紀行』に背中を押された。(リニューアルオープンは2027年5月の予定)

新幹線と電車を乗り継ぐ。持ち運んでいたキャリーケースは森林公園駅のコインロッカーに残して、ワンマン電車で最寄りのつきのわ駅まで。野沢温泉村より気温が5度高いこの地で、汗をかきながらGoogleマップを頼りに閑散とした通りをひたすらに歩いた。

30分ほど経つと「丸木美術館 入口」の看板が見えた。到着してみると思いのほか素朴な建物であった。

ここ丸木美術館には、画家の丸木位里・丸木俊さんが描いた「原爆の図」が所蔵・展示されている。

私が丸木夫妻の実作品に初めて出会ったのは沖縄の地、佐喜眞美術館(宜野湾市)だ。ここに展示されている「沖縄戦の図」(400×850cm)は沖縄戦を体験した人々の証言に基づき、「集団自決」という名の強制集団死のようすや久米島で日本軍に虐殺された朝鮮人などが描かれている。作品のサイズ感と筆致に圧倒されたのを覚えている。

1984年に製作された「沖縄戦の図」。その34年前の1950年に描かれたのが最初の「原爆の図」(発表時の題名は「八月六日」。後の第1部「幽霊」)だ。

第1部「幽霊」。実物を前にするよりはるかに劣るが展示のようす(撮影可能の作品です)

発表当時はまだ米占領軍がいた時代。ほかの画家たちはキノコ雲や焼け跡の風景画を描いていたなか、夫妻は人間に焦点を当てた作品を描いた。

30年以上の歳月をかけて共同制作された「原爆の図」は全15部。この日、一部作品は貸し出されていて複製画が展示されていたが、じっくりと見ることができた(第15部「ながさき」は長崎原爆資料館所蔵)。

ただれた皮膚、生気を失った顔、重なり合った死体の山々…。当時の悲惨な状況と苦痛を想像し喉がきゅっとなるような感覚を覚えた。

順路に従って見ていくと、お目当ての作品にたどり着いた。第14部「からす」(1972年)だ。(作品と趣旨文は公式HPからご覧ください)

加害の記憶とも向き合った丸木夫妻は、同作品で死体に群がるカラスと宙を舞うチマチョゴリを描いた。日本の植民地下にあった朝鮮人は被爆した後も差別され、最後までその亡骸が残ったことを象徴的に表している。

朝鮮人たちの亡骸とその目玉をついばむカラス。群がる黒い羽の中で純白なチマチョゴリが際立つ。肉体から離れて宙を舞うこのチマとチョゴリが、故人に代わり故郷の空へ行けたことを願ってやまない。

館内の一室には向き合う形で「南京大虐殺の図」「アウシュビッツの図」「水俣の図」「水俣・原発・三里塚」もあった。また、かつて丸木夫妻がアトリエ兼書斎に使用していた「小高文庫」も一般公開されていた。所蔵されていた朝鮮関連書籍の数からも夫妻がいかに加害の記憶と向き合ってきたのかが垣間見えた。

美術館を訪れたもう一つの目的は、敷地内駐車場の奥に佇む「痛恨の碑」を一目見ることだった。1923年の関東大震災時に埼玉で虐殺された朝鮮人を追悼し、1986年に建立された。碑には位里さんの字が刻まれている。

建立した頃、丸木夫妻は『沖縄戦の図』を描くために毎年のように取材で沖縄を訪れており、日本軍に虐殺された久米島住民と朝鮮人の名前が刻まれた「痛恨の碑」を知り、それにならってこの碑を建てたのだという。

関東大震災から100年の節目を迎えた年。イオでは虐殺をテーマにした連載と特集を組んだ。関連資料をあさる中、歴史学者である山田昭次さん(故人)の著書でこの碑の存在を知った。

なぜ美術館敷地内に追悼碑があるのか―資料を見た当初はそう思っていたが、沖縄、そして埼玉で丸木夫妻の作品を見て理解することができた。

最後に碑の前で手を合わせて帰路についた。

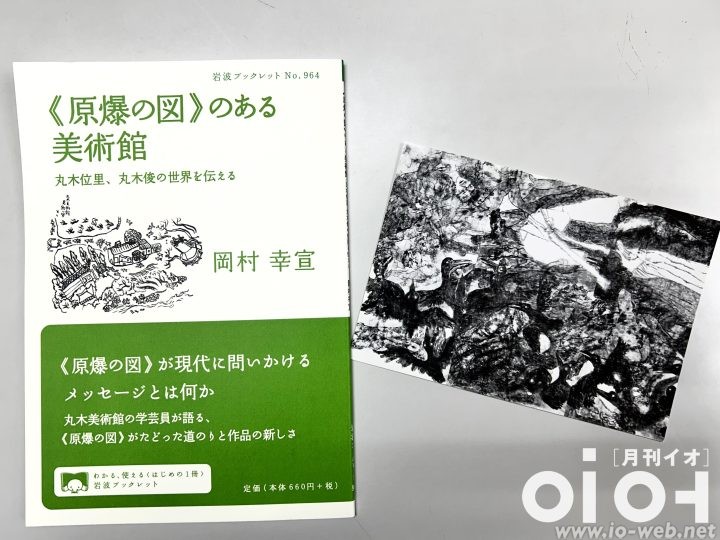

美術館で販売していたブックレットと第14部「からす」の一部がプリントされたポストカードを購入した

人生そのものが一つの長い旅路だとしたら、この3日間の小さな旅もその中の大切な一節になるのだろう。次はどこへ行こうか。ひとまず貯金せねば。(哲、おわり)