ダルさは「天気痛」が原因?

広告

10月に入り、やっと過ごしやすくなった。嫌気がさすような蒸し暑さはもうない。おかげで朝の通勤ストレスはだいぶ軽減された。

一方、筆者の周りでは季節の変わり目が影響したのか、体調を崩したり、コロナ感染の知らせも聞こえてくる。

全国の天気痛予報なんてものまである。(画像はすべてウェザーニュースHPでキャプチャしたもの)

その中の一人、とある知人は朝からだるさや倦怠感が取れず、ぐったりしたまま午前中を過ごしたらしい。本人いわく「天気痛」だったんじゃないかと。

天気痛..?

あまり聞きなれない言葉だったので調べてみると、比較的最近になって広く使われるようになった言葉らしい。

天気痛の研究をする愛知医科大学客員教授の佐藤純医師によると、

天気痛とは…

「天気の変化にともなって頭痛、肩こり・首こり、だるい、めまい、眠気、耳鳴りなどの症状が出るもの」で、

そのメカニズムは…

「気圧が低下すると、気圧センサーのある内耳を通じて脳に伝わり、自律神経が刺激される。この自律神経の乱れが、頭痛やめまいなどの症状を出す」という話だ。

熱中症、紫外線、洗濯に並んで項目入りしている「天気痛」。

その影響も「安心」から「警戒」まで段階的に確認できる

よくよく考えてみると、毎朝確認するウェザーニュースのHPにも、天気予報欄の下に生活指数情報欄があって、熱中症・紫外線・洗濯と並んで、この天気痛の項目があった。それほど悩む人が多いのである。(ウェザーニュースの2025年「天気痛調査」によると、「天気痛を持っている」または「持っている気がする」と答えた人は、日本に住む人の約7割近くにのぼるらしい)

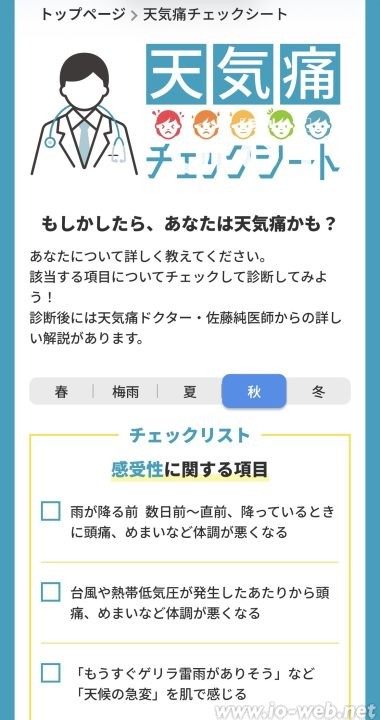

それこそ同HPで関連情報を探してみると、予防・対策のための記事や情報がごっそり出てくる。毎日の天気痛予報はもちろん、季節ごとにチェックシートまで用意されている。(ちなみに筆者は天気痛の可能性は「低い」だった。読者の皆さんも一度ご自身が該当するか確認してみるといいかもしれない)

「健康は何よりもの資源」というが、自分の身体の状態をこまめに把握しないと、仕事や日々の生活の稼働率の変動は避けられない。改めてそんなことを考える繁忙期だ。

(賢)