沖縄の作家・目取真俊さんに連帯を

広告

筆者のインタビューに応じる目取真さん(2023年11月末撮影)

8月7日、沖縄の芥川賞作家・目取真俊さんの自宅に沖縄県警が家宅捜索に入り、パソコンやスマホ、カメラ、Wi-Fiのルーター、衣類などを押収した。昨年10月から今年5月にかけて名護市辺野古の米軍新基地建設を監視中に米軍基地(キャンプ・シュワブ)のフェンスなどを壊した「器物損壊」の疑いによるものだという。沖縄防衛局の訴えを受けてのものだ。

琉球新報の記事によると、相談を受けた弁護士は「フェンス自体の経年劣化が著しく、体重を少し掛けただけで壊れた状況だ。あえて壊そうとしないと器物損壊には当たらず、事件として成立するか疑問だ」と指摘している。

目取真さんは1997年に「水滴」で第117回芥川賞、2000年に「魂込め(まぶいぐみ)」で第26回川端康成文学賞を受賞。住民の4人に1人が亡くなった沖縄戦の記憶を継承し、今日まで続く日本と米軍による支配構造をあぶり出した作品、被抑圧者である沖縄の加害の側面を映した作品を書き続けている。

辺野古ゲート前で米軍新基地建設に抗議する市民たち。目取真さん(写真中央)も抗議をしながら、現場を記録している(2023年11月末撮影)

作家として文筆活動に励む時間を惜しみながら、これまで辺野古や高江、海上での抗議活動に参加。新基地建設のようすを記録し、メディアや自身のブログなどを通して発信してきた。パソコンやスマホなどを押収することは情報の発信を妨害し、外部との連絡手段を絶つことにもなる。影響力のある者を狙い撃ちした、明らかな権力による弾圧だ。

そのような状況下でも、目取真さんは支援を受けながらブログの更新を継続。14日に名護署で任意の事情聴取に応じたのち、家宅捜索で押収されたものがすべて返却された。

家宅捜索に対して、「ヘリ基地反対協議会」「監視社会ならん!市民ネット沖縄」「のりこえねっと」など県内外から、抗議と目取真さんへの連帯を示す声があがっている。

目取真さんは2016年、抗議活動中に大阪府警の機動隊から「土人」と言われ、暴行まで受けた。米軍専用施設面積の約70%を沖縄に押し付けている日本では、基地建設に抗議をする人たちに対して「日当をもらっている」などとデマも醸成された。沖縄はいまも植民地主義とレイシズムに基づく構造的差別にさらされている。

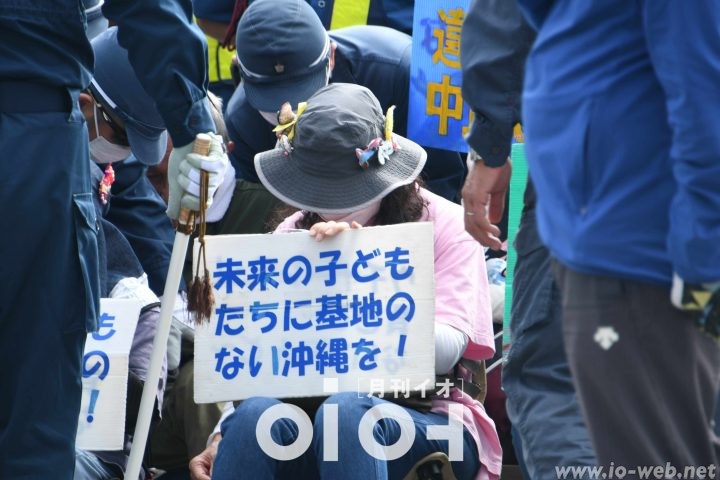

市民たちは諦めずに抗議の現場へ足を運んでいる(辺野古ゲート前、同日撮影)

別の事例だが、滋賀朝鮮初級学校への強制捜索(2007年)、総聯議長をはじめとする総聯活動家たちの自宅への強制捜索(2015年)など、これまで在日朝鮮人や総聯、朝鮮学校も、関係がない事柄や些細な事案を口実にした警察による強制捜索を受けたことがある。これらは捜索に入ることを目的とし、被捜索側を恫喝する効果があり、対象を「反国家的」「危険」な団体/人物だと印象付け、次の暴力をも生む。その不当性は、今回の一件にも共通することである。

月刊イオでは、2024年1月号掲載の「イオインタビュー」で目取真さんにロングインタビューに応じてもらった。インタビュー内容は、他の著名人らへのインタビューとともに、月刊イオ別冊本『18人が語る 私とコリアン』に収録されている。

目取真さんの作品や評論、インタビュー記事などを読むことで連帯の意を示したい。近年だと、10年ぶりの短編小説『魂魄(こんぱく)の道』(影書房、2023年)や文芸誌『新沖縄文学』96号(沖縄タイムス社、2025年)に収録された書き下ろしの短編「セミの声」などがある。「戦後80年」を迎えた今年、『沖縄「戦後」ゼロ年』(生活人新書、2005年)も重要だ。

米軍新基地建設の現状と諦めない市民らの抵抗を知るために、ぜひ目取真さんのブログもチェックしてほしい。(哲)