ハルモニたちの活躍を記録に残す

広告

「あれから10年~ハルモニの活躍を記憶に残す~かわさきのハルモニの作文と絵と写真の展示会」が7月8日から13日にかけて、東海道かわさき宿交流館にて開催された。

主催は社会福祉法人青丘社。青丘社は、川崎を拠点に「行政と連携して、保育、児童館、社会教育、高齢者福祉、障害者福祉など、生活者の立場に立った包括的な事業実践を担う地域福祉ネットワークをつなげて」いる団体(HPより)。ルーツや出自に関わりなく、子どもからお年寄りまで幅広い市民が集える「川崎市ふれあい館」を運営している。

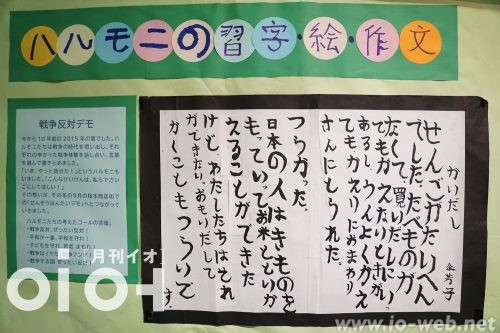

ふれあい館では1988年の設立から間もなく、文字の読み書きができない人たちのための識字学級を行ってきた。学ぶ機会のなかった在日朝鮮人のハルモニたちが多く通い、後に「ウリマダン」と名前を変えながら活動の場を広げてきた。

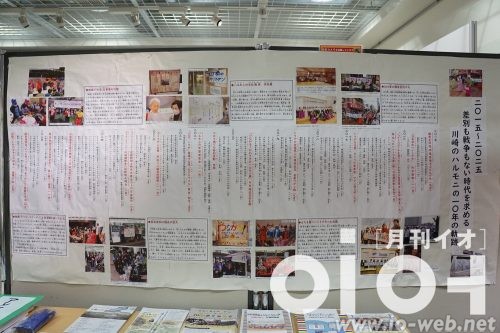

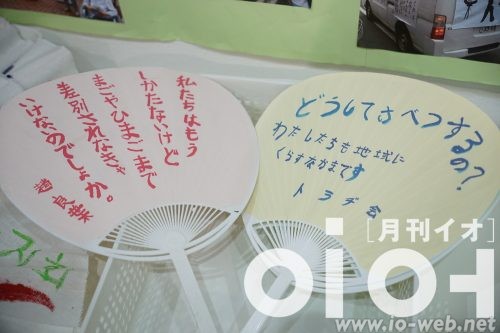

また1998年には、識字学級とは別に、在日朝鮮人の高齢者たちを対象とした交流の場「トラヂ会」も結成。ハルモニとボランティア同士の交流だけではなく、次第に、地域の学校に通う子どもたちや日本市民らとの交流、語り部、地域イベントへの参加、文化公演、平和運動、その他の取り組みの発信など、より精力的に活動を展開するように。

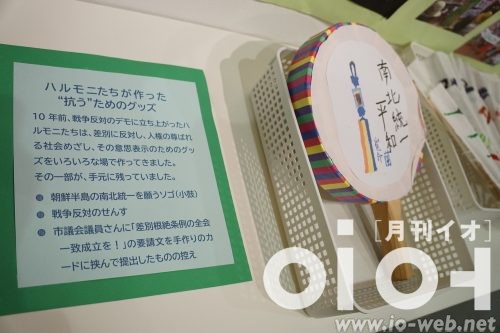

とりわけ活動の深化の契機となったのが、2015年9月、ハルモニたちによる「戦争反対桜本商店街800mデモ」だ。同年6月、安保法案に反対する多くの人たちが国会前に駆けつけたというニュースに触れ、自分たちも何かしたいという思いを持ったハルモニやボランティアらがアイデアを出し合い、実現したデモだった。これ以降、ハルモニたちは自分たちの存在と言葉で、どんどん社会へ働きかけるようになっていく。

このたび開催された展示会は、こうしたハルモニたちの活躍を記憶に残そうと企画されたもの。この10年の間にハルモニたちが手がけてきた数々の作品ほか、かのじょたちの活動の姿を切り取った写真、資料などが会場いっぱいに展示された。

期間中は、さまざまなイベントも企画された。語れる人が少なくなってしまった在日1世の代わりに、その周囲の人々(在日2、3世や日本の方たち)が、自分の記憶の中にある個性豊かな在日1世たちの姿について伝える「世代と民族をつなぐ語り」、川崎のハルモニたちを映したドキュメンタリー映画「花はんめ」(監督:金聖雄)ビデオ上映会、ハルモニとの交流会、写真家の今井明さんによる写真展「川崎のハルモニ」など、盛りだくさんだ。

7月9日には、1995年から識字学級でハルモニたちに字を教えてきた鈴木宏子さん(87)が、「私の出会った忘れられないハルモニの記憶」というタイトルでお話をした。鈴木さんは「思い出に残るハルモニは多くいる」と前置きしつつ、その中でも2019年に見送った3人のハルモニに焦点を当てて、かのじょたちの生涯や人となりの一端を伝えた。

鈴木さんが用意したレジュメには、ハルモニたちが亡くなった後に思いつくままに詠んだという短歌が記されていた。

「信じるに足る日本人に会うまでに50年かかったとハルモニの言う」

「粉何グラム酒何ccなんて分かりません目と手と舌で味は決めます」

「生きてきた頼る人とてない日々を生きる指針は己と決めて」

胸を突く作品、顔がほころぶような作品。ハルモニ一人ひとりの人生が染みこんだ短歌を見るだけでも、鈴木さんとハルモニたちが共にした時間の長さ、その密さが伺えた。

鈴木さんは最後に、「義務でも責任感でもなく、来たくて通った。次はハルモニたちと何をしよう、何をしたら喜んでくれるだろうということを考える。自分たちの手で生活を変えようとしていくハルモニたちの態度に触れて、それについて行く形でここまで来た。苦手だったことを克服したりと、80歳、90歳になっても前進している。諦めずに前に進もうとする姿が魅力的で、そのハルモニたちに会うことが私自身の原動力になっていた」と締めた。

同展示会の記事は、イオ9月号の文化ページにも掲載予定です。(理)